2025年7月9日(水)、【健康経営オンラインセミナー開催】高血圧対策の成功事例から学ぶ!血圧データ活用で職場改革と題したセミナーを開催いたしました。

2025年4月、日本高血圧学会は「早朝高血圧徹底制圧宣言2025」を公表しました。これに伴い、早朝高血圧の危険性を広めるため、血圧朝活キャンペーンや公共の場での血圧測定を推奨するキオスク血圧測定などの取り組みが始まりました。多くの人々に血圧測定の機会が広がり、より一層、健康への意識が高まるものと考えられます。

本セミナーでは、「健康経営®」の第一歩として注目される「高血圧対策」に焦点を当て、企業・健康保険組合・自治体が抱える健康課題の解決をテーマにいたしました。

開催日には、非常に多くの方にご参加いただき、盛況のまま終了いたしました。皆様の地域や事業所における高血圧対策の一助となれましたら幸いです。

本稿ではセミナーの概要を記載いたします。興味がある方はご一読ください。

※「健康経営® 」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

第一部【特別講演】中高年層がさらに職場で輝ける健康経営戦略

―高血圧リスクにどう立ち向かうか?―

講演:大阪公立大学 客員教授 新井 卓二氏

企業における健康経営推進度の現状分析

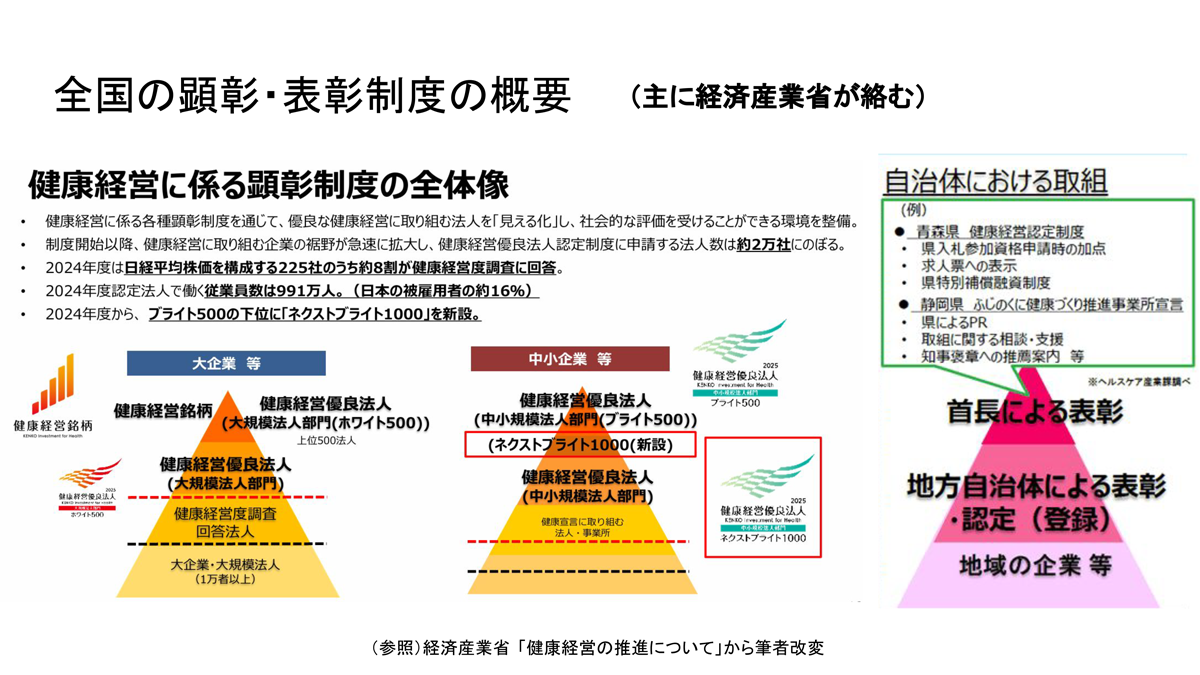

経済産業省の定義によれば、「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することと位置づけられており、毎年3月に全国の顕彰・表彰制度を実施しています。このような健康経営、またはウェルビーイング経営と言った健康経営に類似した表彰制度は全国の自治体でも設けられています。

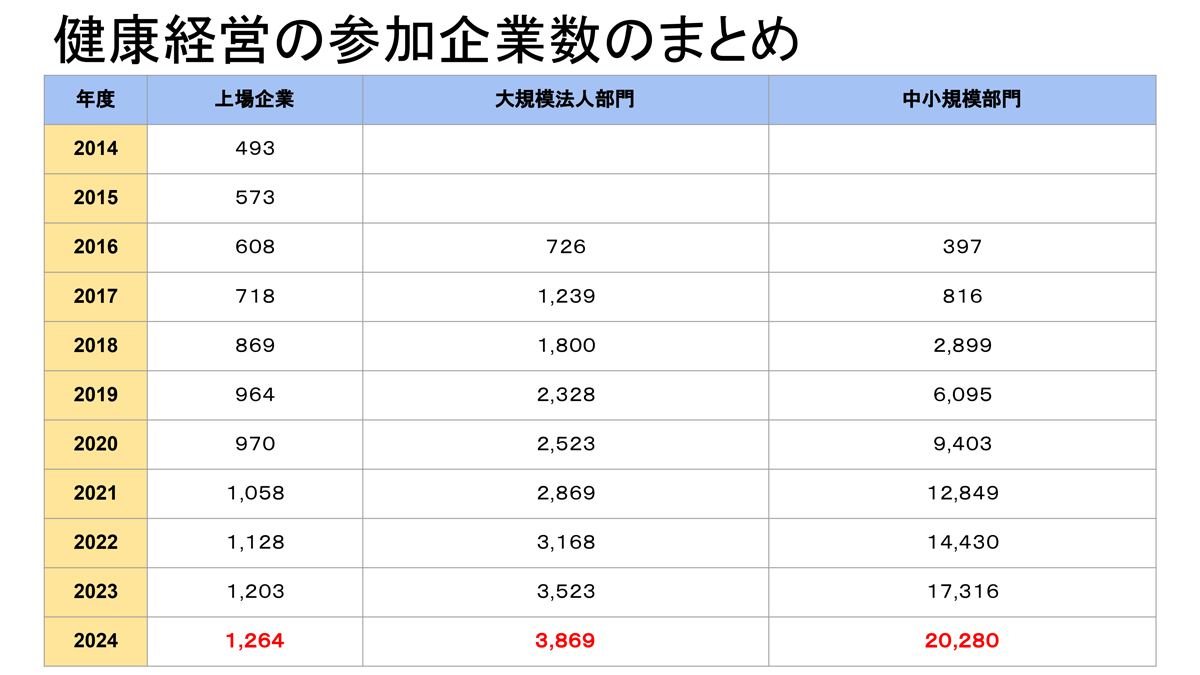

経済産業省が行っている顕彰・表彰制度における参加企業は、2025年3月には大企業部門で3,869社が応募し、3,400社が認定されています。健康経営銘柄2025として選定されたのは29業種53社です。中小企業部門においては20,267社が応募し、19,796社が認定されています。

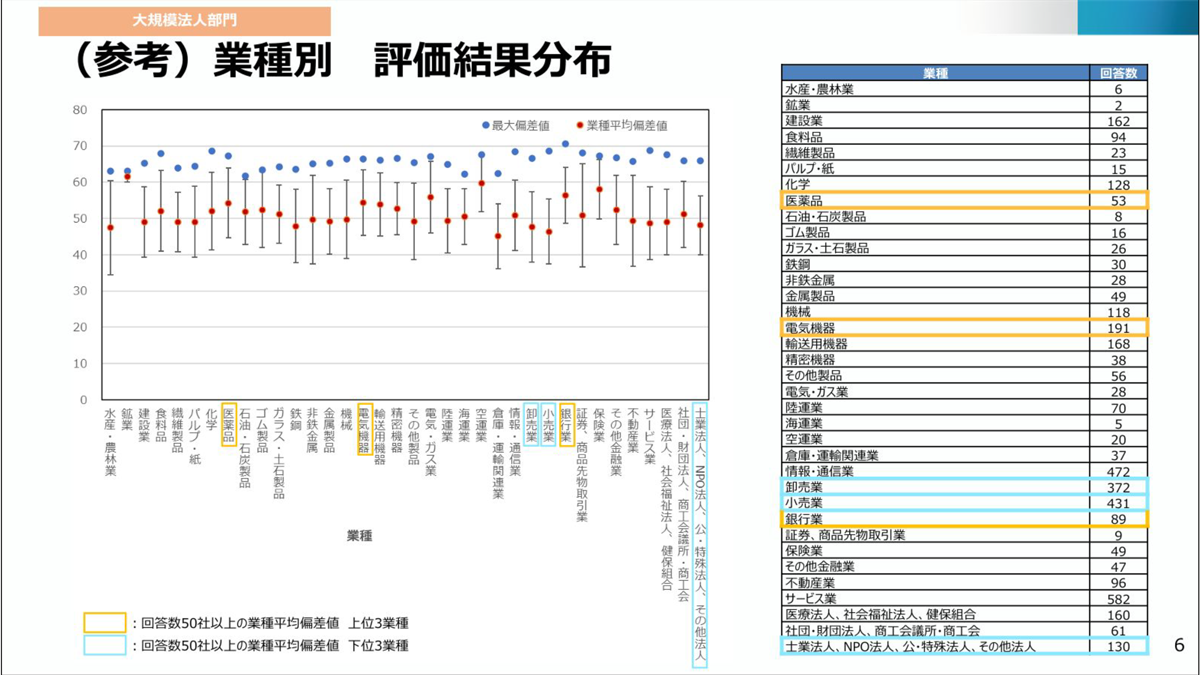

健康経営銘柄への参加企業数は年々増加しています。また、業種別の評価結果では、上位3業種に医薬品・電気機器・銀行業(オレンジ枠)、下位3業種は小売業・卸売業・法人系(青枠)となっています。

これらのデータから、近年、健康経営が一般化しており、企業にとって土台の戦略になってきていることが分かります。特に上場企業では、株主からの意見や、社長が交代時に好ましくないと判断された戦略は撤回することがありますが、申請企業が減少していないことから、株主・経営者にとって健康経営が会社業績の向上、株価の向上に好影響を与えると認められていると捉えることができます。健康経営は、理念、戦略等とは競合せず、企業のサステナビリティ経営に繋がっていくと考えています。

高血圧リスクと健康経営施策の相関

経済産業省は健康経営の効果について、従業員の健康への投資は従業員の健康増進、基礎体力向上、優秀な人材の獲得、人材の定着率向上、業績向上といった効果が得られるだけでなく、社会に対しても効力を発揮するものだと考えています。つまり、健康経営に取り組む企業が増えるほど、健康な国民が増え、経済成長につながるため、最終的に企業に対しても還元されるものでもあるということです。

認定基準 Q.66・Q.67と企業の実務対応

健康経営度調査票(2025年版)の目次(P.8)の項目のうち、★印があるものが回答必須の項目です。この中のQ.66とQ.67が血圧が関連するものになりますが、実は必須項目ではありません。

2019年から追加された該当の問いは、高血圧の治療対象に関するものになっており、血圧リスクを抱える人数の割合を答える必要があります。では、必須項目ではないものに対して、企業がどのように考えているかは健康経営銘柄に選ばれた企業の紹介レポートに以下のような記述がありました。

- 健康経営に取り組んだ結果、血圧の有所見率の低下という成果が出た

- 血圧及びコレステロール値に有意差が見られるようになった

つまり、健康経営の取り組み成果を測定する上で、高血圧者数を一つのKPIとして捉えている企業がある事が分かります。調査票においては必須項目ではありませんが、どちらの企業も健康経営によって高血圧者が減っていることが判明しており、健康経営銘柄に選定される一つの判断基準になっていることが考えられます。

自治体×企業で広げる健康経営プラットフォーム

日本において、脳心血管病死亡数に占める危険因子のTOPは高血圧であり、人口の1/3を占めるというデータがあります。一方で、国民健康保険加入者の健診受診率は全国的に5〜7割程度にとどまっており、大きな課題として捉えられています。

こうした背景から、近年、健保組合は健康経営への取り組みとして、PHR体制の整備を進めています。これは40歳未満の事業主検診データの提供によってICTツールを使った血圧管理が可能になる仕組みになっており、企業はこれを利用することで加算・減算の対象となることがあります。

昨今、多くの県や市で健康経営の普及セミナーが開かれ、推進されています。健康経営企業に就職すればヘルスリテラシー教育が行われますが、それ以外の企業では教育がなされず、そのまま地域に戻ると医療費がかさむリスクがあり、自治体としても健康経営企業の増加が望ましいためです。

実際、京都市では健診受診率の向上を目指し、健康経営で知られる企業の健康推進担当者を招き入れました。これは健康経営企業出身者が、退職後も健診を継続する傾向があるため、その文化を地域に広げることで受診率を高める狙いがあります。

加えて、最近では健康都市宣言を行う自治体も増えており、今年は新潟県が健康経営優良法人に認定されています。新潟県はこれまでも健康経営企業を増やす施策に積極的に取り組んできましたが、自ら健康経営に取り組むことを決断しました。

一方、企業もCSRの一環として健康経営を地域に還元する動きがあります。例えば、高槻市のサンスターでは、市民も社員と同じような健康食堂を同じ金額で使え、また歯科衛生士の無料アドバイスを受けられる取り組みを行っています。

ただ、こうした取り組みをするには、オフィス内でのエビデンスがなければ効果を証明することができませんので、オフィスエビデンスづくりにも取り組む企業も増えているようです。

戦略的健康経営の導入プロセス

健康経営を「単なる福利厚生の延長」ではなく「経営の中核」として機能させるには、大きくわけて、 3 段階のステップを踏むことが不可欠です。

STEP 1:コスト

経済産業省の健康経営度調査票へ回答

STEP 2:投資

健康経営管理会計ガイドラインを活用する

STEP 3:経営戦略

健康経営資源を活用して、独自の健康経営を目指す(ミッションやバリューを補完する)

【その他】最初に読むべき手引き

経済産業省が支援する補助事業「Action健康経営(日本経済新聞社運営)」を確認し、健康経営の進め方例や、認定された中小企業の取り組み事例集から自社に取り入れられるものを選別してみましょう。

施策設計のキーポイント総まとめ

協力者の可視化と巻き込み戦略

健診制度は法律で決まっているものではないため、社員を無理矢理付き合わせる必要はありません。実際、私が調査した中では、大企業の2、3割の社員が企業から健康に対して介入されたくないと回答した人がいました。そのため、まずは自社内で健康経営施策に参加したいと考えている人を探し、その人たちを対象に進めていく必要があります。

現状把握(ヘルスリテラシー、プレゼンティーイズム、ワークエンゲージメント)とフィードバック

経済産業省が定める健康経営指標の生産性向上を表す3指標を測っておかなければ、効果を測ることができません。測定結果をもとに仮の目標値を設定しましょう。また、健康調査を行った後、各部門に対し、フィードバックを行いましょう。

健康経営銘柄に選定されている企業の特徴を調査

制度開始から11年連続で選定されているのはSCSKのみで、10年連続が花王、TOTO、大和証券グループ本社です。2025年は新たに16社が選定されました。大体3、4割が毎年入れ替わっており、先行している企業のみが選定し続けられるという事はなく、新たに参入した企業であっても選定される可能性は十分にあります。

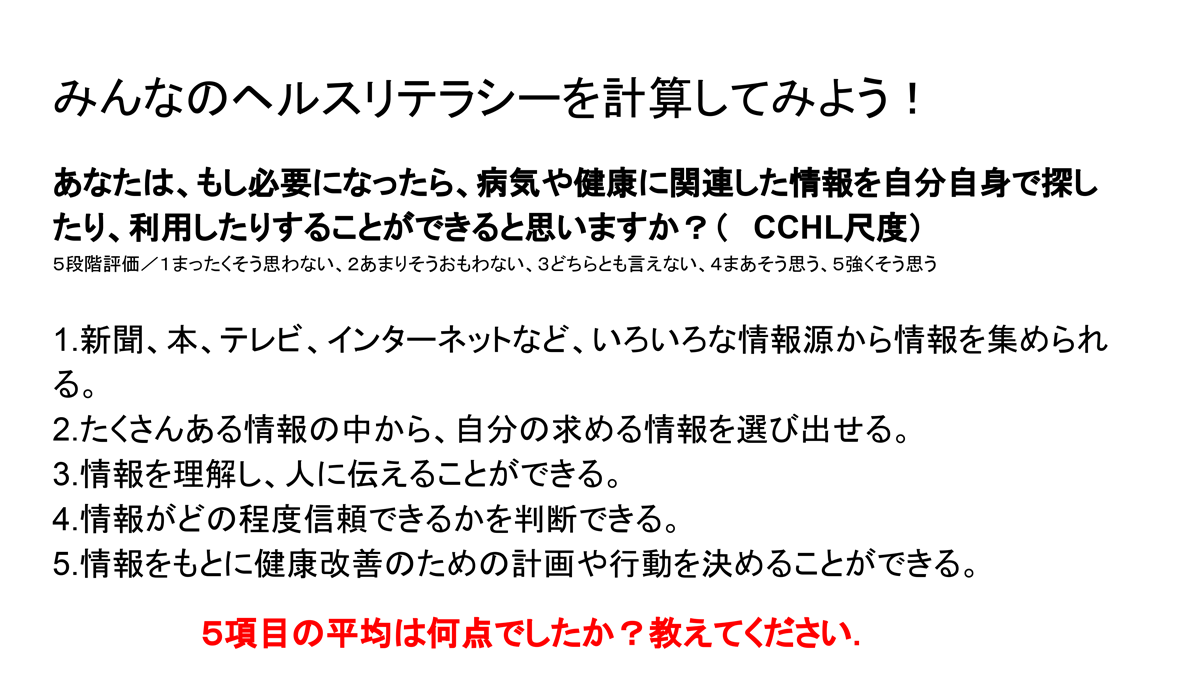

選定された企業が具体的にどういった取り組みをしているのか。各社の取り組みを調べるため、過去10年分の銘柄レポートのテキストマイニング調査を行いました。また、健康経営の効果測定の一つの手段として、CCHL尺度も利用できます。従業員のヘルスリテラシー測定に役立つかと思います。

部門横断で成果を出す推進ポイント

健康経営は、どこかの部署だけでなく、経営者から経営企画、人事・総務、産業保健スタッフ、保険組合、労働組合、広報IR、データアナリスト、健康や美容に関連する商品サービス部など、多くの部署を巻き込んだ方が最大限の効果を発揮することができます。

また、従業員の健康状態、メンタルヘルス、ヘルスリテラシーを介入の基準とするのではなく、どんな状態の人であっても、参加しやすいイベントや仕組み(任意、強制等)を考え、バランスよく設定しなければ、本来参加して欲しい層に参加してもらうことが難しくなります。

また、健康経営は社内だけでなく、従業員の家族や地域を対象にすることでも効果が生まれることがあります。最近では株主や家族が読めるよう健康白書を発行する企業が出始めました。毎年発行することで株価の向上に繋がったり、リクルート効果を得たりといった効果が得られることがあります。

健康経営の進化と未来展望

2020年までは経済産業省が主体となり、大企業を中心に行ってきましたが、2021年からは補助事業先である日本経済新聞社が全国で健康経営を普及させるべく動いてきました。昨今は主体が地方自治体に変わってきています。

健康経営が流行ったことで、大学や国家公務員の健康経営の可能性が探られはじめています。ただ、大学は学校保健法の適用対象で、また国家公務員の一部や地方公務員はそれぞれ適用される法律が異なります。それでも健康経営に取り掛かり始めることになったのは、若年層の採用困難やメンタル不調者の続出と言ったことが続いたため、健康経営の必要性に気づき、推進されることになりました。

さらに、沖縄では自衛隊が健康経営宣言を行っており、今後、日本のすべての組織で健康経営の普及が進むのではないかと考えています。

健康経営は、主に働く世代に対して行われてきたものですが、経済産業省としては、女性の健康や育休などのプレコンセプションケアや、介護、若者の健康にも介入したいと考えています。そのため、現在は退職後や大学生などの若い世代に対して健康経営を普及させようと、経済産業省が動き始めています。

就職市場における健康経営の価値

経済産業省が就活生とその保護者を対象に行った2019年の調査で、「従業員や健康に配慮している企業に就職したい」という回答が上位でした。また、2023年の就活生・転職者に対して行われた調査では、「心身の健康を保ちながら働き続ける会社に就職したい」という回答が上位となりました。

私自身が2018年に大学生におこなった健康経営の調査では、健康経営の認知度が低かったため、健康経営企業をホワイト企業であることを連想させる必要がありました。当時の学生はホワイト企業について、福利厚生の充実だけではなく、従業員の働き方や健康への配慮、有給休暇取得率や残業時間、産休・育休制度の充実という印象を持っていました。

近年はこれが変化し、健康経営やブラック企業、ホワイトの認知度は高く、健康経営に取り組んでいる企業へ就職したいと回答したのは77%でした。また、ホワイト企業に対する認識も変化しており、福利厚生の充実に加え、従業員の働き方や健康に配慮されていることが挙げられています。具体的には子どもがいる場合の働き方に配慮する制度や健康診断等、本人の健康管理向け施策が挙げられています。

また、コロナ禍での転職者に対しても健康経営の価値について調査を行っていますが、当時の転職者が捉えていた「健康」は、労働時間の管理・適正化です。つまり、経済産業省が定義した健康経営とは違い、ブラック企業から逃げ、ブラック企業でなければ、どこでも健康になれるという考えです。

注目が集まる健康経営の次なる一歩へ

昨今、健康経営はビジネス上で必須のスキルになりつつあり、東京商工会議所や日本能率協会マネジメント研修、大学をはじめ、様々な場所で健康経営についての教えを行っています。私自身も明治大学で健康経営を教えています。

ウェルビーイング経営指標としてISO 25554が公開されたり、大阪万博などでも取り上げられたりと注目が高まっています。日本経済新聞社のサイトや健康経営セミナー等で様々な情報を集めていただければと思います。

\ お問い合わせはこちらよりお願いいたします /

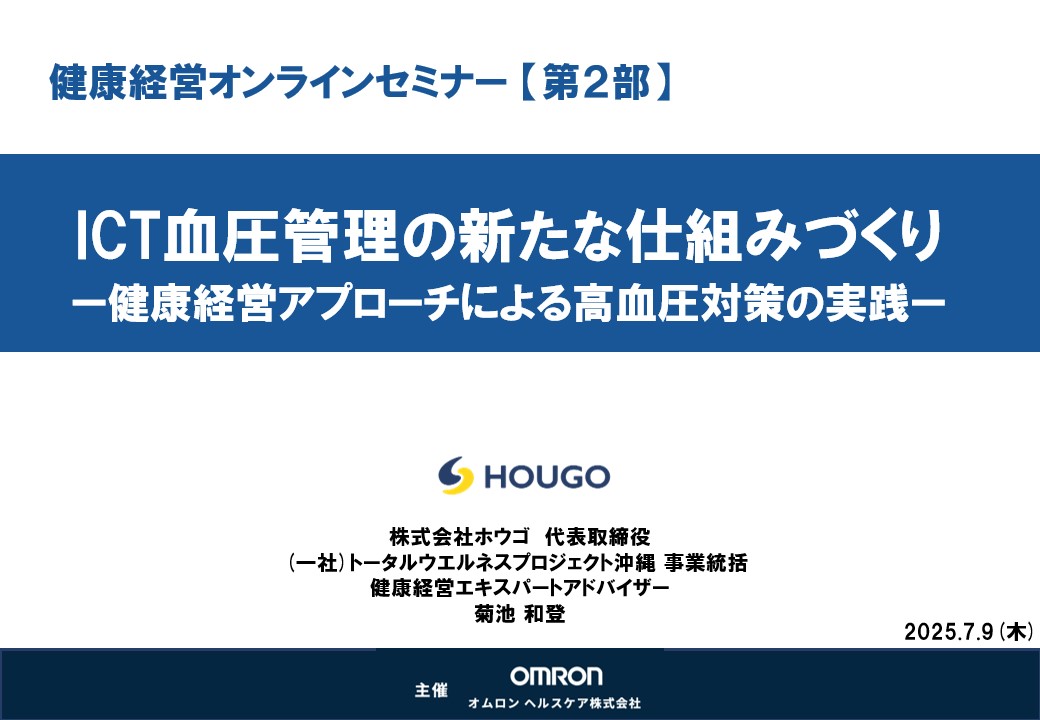

第二部【実践講演】ICT血圧管理の新たな仕組みづくり

―健康経営アプローチによる高血圧対策の実践―

講演:株式会社ホウゴ 代表取締役 健康経営エキスパートアドバイザー 菊池 和登氏

沖縄県の平均寿命と健康課題の現状分析

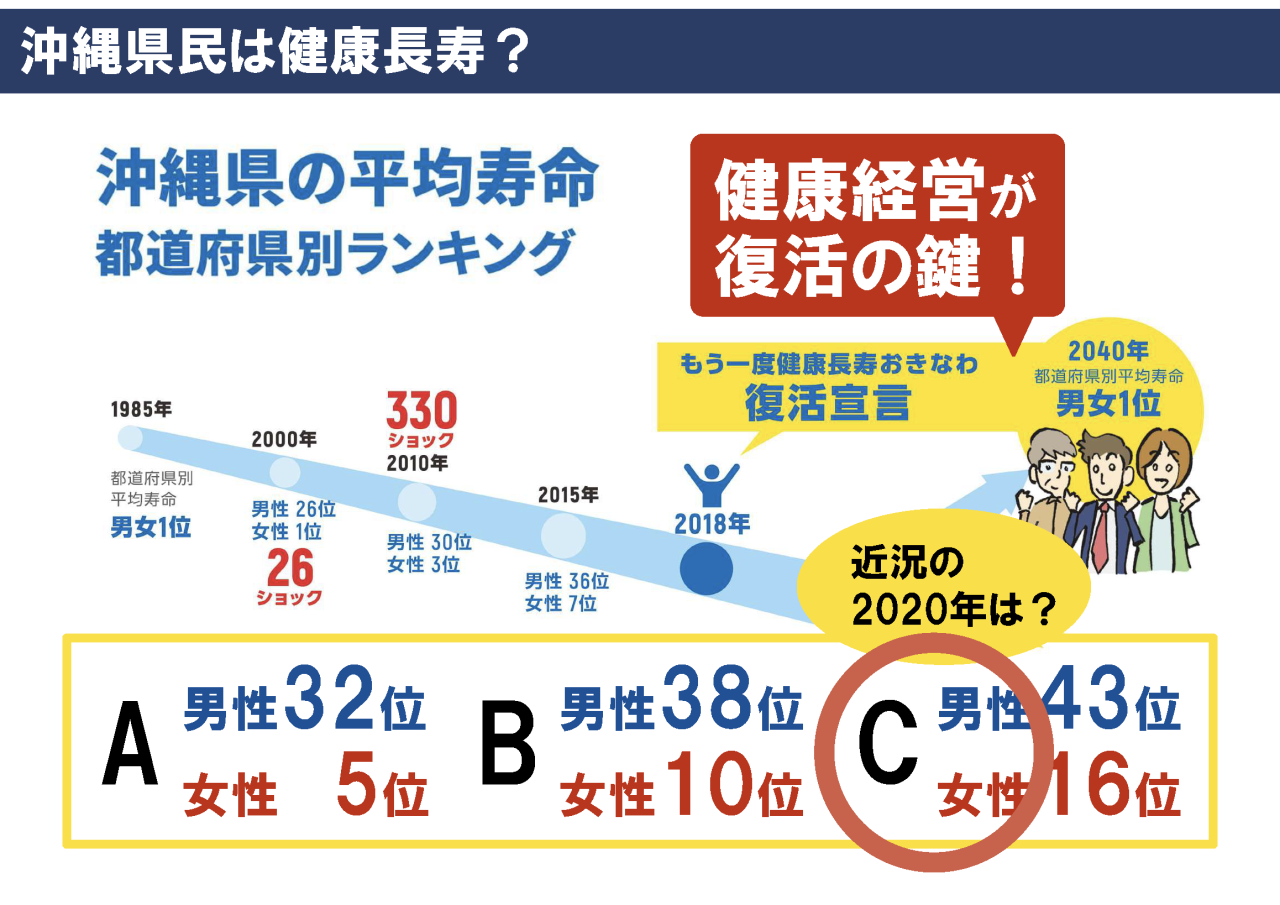

沖縄県はブルーゾーンと言われ、世界でも長寿地域と認識され、ジオグラフィックから専門家の調査も入っています。ですが、5年ごとに行われる都道府県別の平均寿命ランキングの調査では、年々右肩下がりに平均寿命が低下してきています。

そこで沖縄県は2000年の26ショック、2010年の330ショックと続いたタイミングで健康長寿沖縄を復活させていこうとミッションを掲げることとなりましたが、平均寿命低下を押しとどめることはできませんでした。そこで2018年にもう一度、「健康長寿沖縄復活宣言」を行ったものの、2020年時点では男性43位、女性16位という結果となっています。

今後は2040年に向けて男女1位を目指す方向で沖縄県は目標を設定しており、その復活のカギは健康経営にあると考えています。

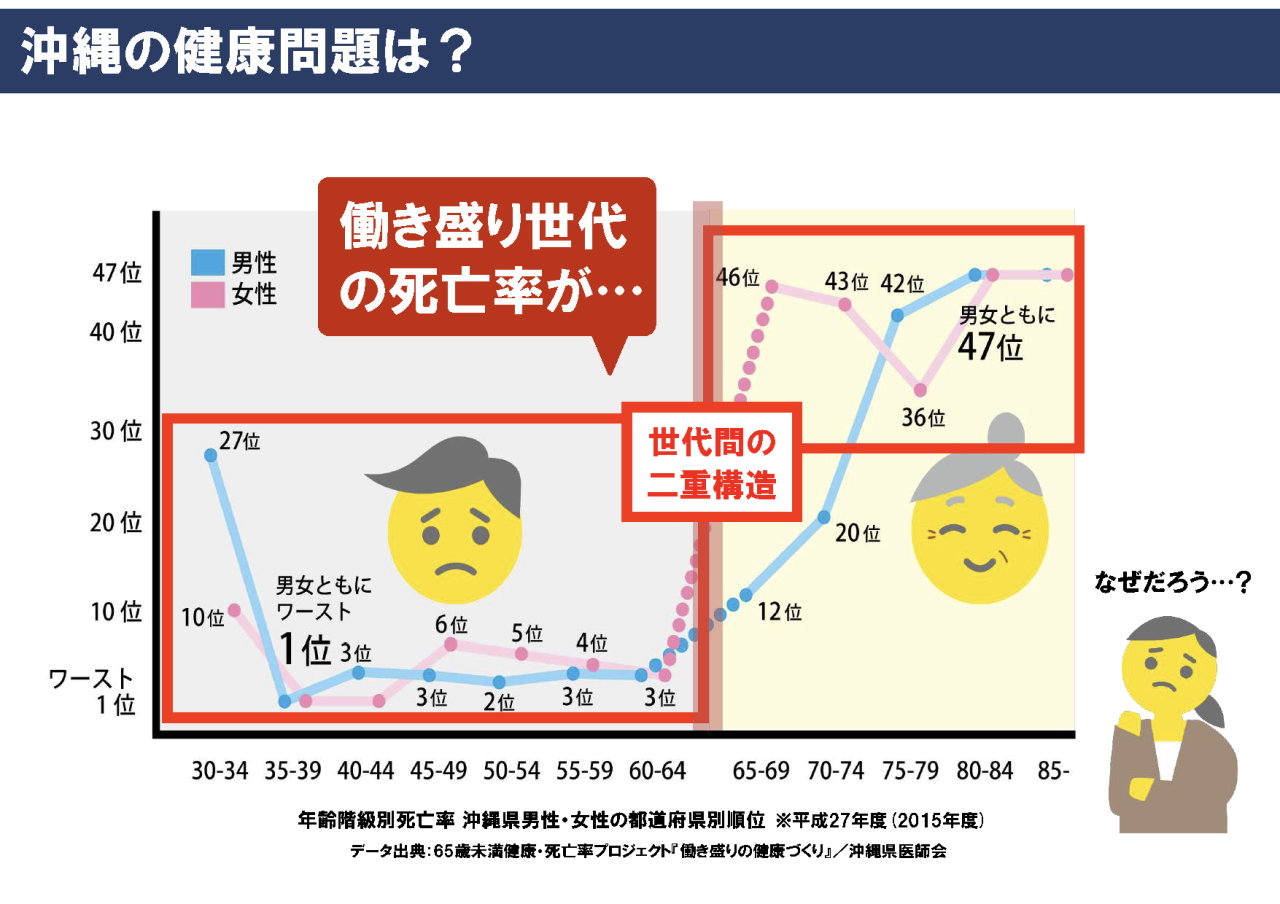

沖縄の健康問題は、年齢階級別の死亡率から確認できます。

沖縄県では、35~64歳の死亡率がワースト1~6位となっており、働き盛り世代の死亡率が非常に高いことが分かります。一方、65歳以上の世代は死亡率が低く、元気であることがわかります。

この理由として、沖縄県はアメリカの統治下になった後、食生活の欧米化がいち早く進行したことや、車社会の定着など複数の要因が重なり、世代間の死亡率の差を生じさせていると考えられます。

30〜64 歳層の死亡率から見る健康課題

沖縄県民の30歳から64歳未満の死亡原因の1位は高血圧関連の疾患となっており、沖縄県としても生活習慣の改善に力を入れるべき部分として考えています。

沖縄の働き盛り世代の健康診断で異常が見つかった有所見者率は70%を超えており、これは2022年までの12年間、連続で全国ワースト1を記録しています。2023年以降は1位を脱したものの、いまだ2位となっています。

有所見者率の推移は、全国平均と同じような推移で増加しており、生活習慣の変化が大きく影響していると考えられ、この現状は全国的に見ても、課題先進県であると想定し、しっかり解決することで、全国のモデルになれるのではと考えています。

職域に潜む高血圧リスクと対策課題

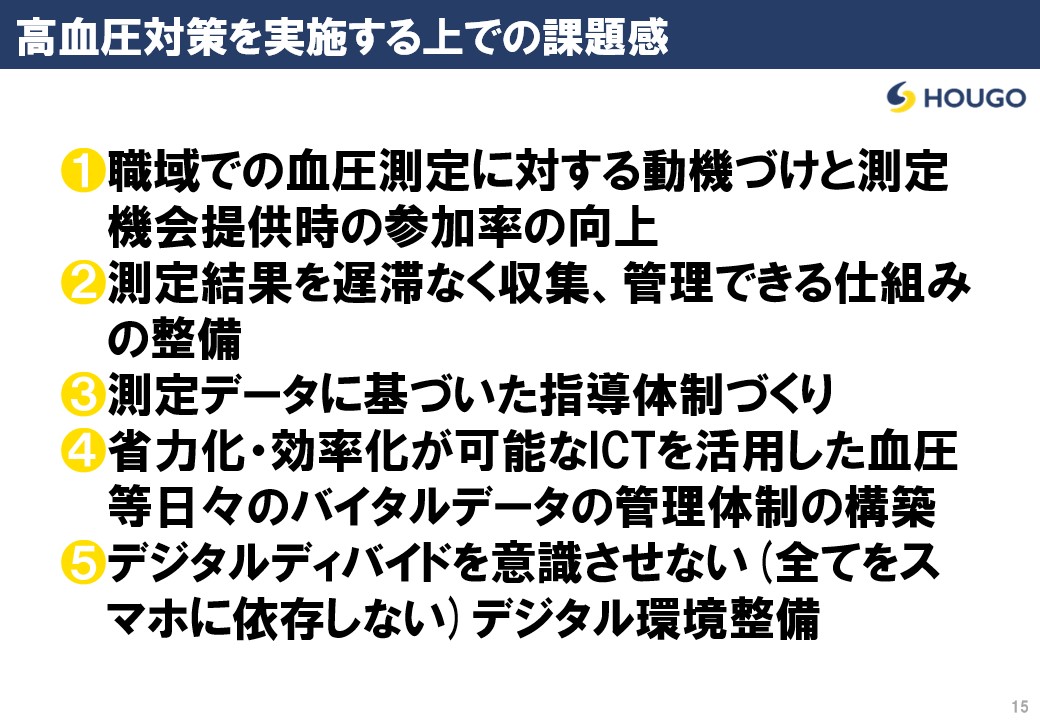

職域における血圧測定の現状が抱える課題は以下の4点が挙げられます。

- 企業・健保は、定期健診を通じて年1回血圧を把握するものの、定期健診以外の測定の機会は多くの場合、個人に委ねられる。

- 健診時に高血圧の可能性が指摘されたとしても、継続的なフォローや受診勧奨が不十分な場合があり、働き盛り世代の未治療者が課題となっている。

- 血圧測定では問題がない数値であっても仮面高血圧等であるケースがあり、この症状は検診で発見することができず、多くはリスク対策ができていない。

- 血圧計を設置していたとしても、多くは測定データが記録されておらず、データに基づいた指導などの対応ができていない。また測定する人物も限られている。

こうした現状は、沖縄県に限らず、全国的共通して言えると考えており、新たな仕組みづくりが必要です。それには以下のポイントを考慮する必要があります。

- 職場での血圧測定機会の創出と、継続化

- ICTを活用した測定データの見える化と分析、対応方法の検討

- 受診勧奨・フォローアップの体制構築

- 従業員の行動変容を支える環境整備(担当者や専門家からの声かけ)

ICT連携型血圧マネジメントの全体像

そこで当社は、職域でのICTを使用した血圧管理ソリューションを提供することにしました。本ソリューションは、人とICTが連動した健康管理のサポートを行うもので、取得したデータをもとに、専門家(医師・管理栄養士・保健師など)や企業の担当者が3つのフェーズに分けてサポートを行うことができます。

- 健康経営の動機づけ・推進強化

- 集団向けのICT血圧管理とスクリーニング

- 個人向けのICT血圧管理と健康相談

健康経営を持続するには、健康経営宣言・体制の構築が重要です。その後、血圧データと健診データを反映した健康課題の把握と対策の検討を行い、環境を整備したうえで、ヘルスリテラシーの向上と、健康づくりの実践につなげる必要があります。

当社が健康経営のサポートを行う際は、以下のような流れで支援しています。右側は新たに高血圧対策に取り組む企業をサポートする際に実施する内容です。

集団型ICT血圧管理の実践フロー

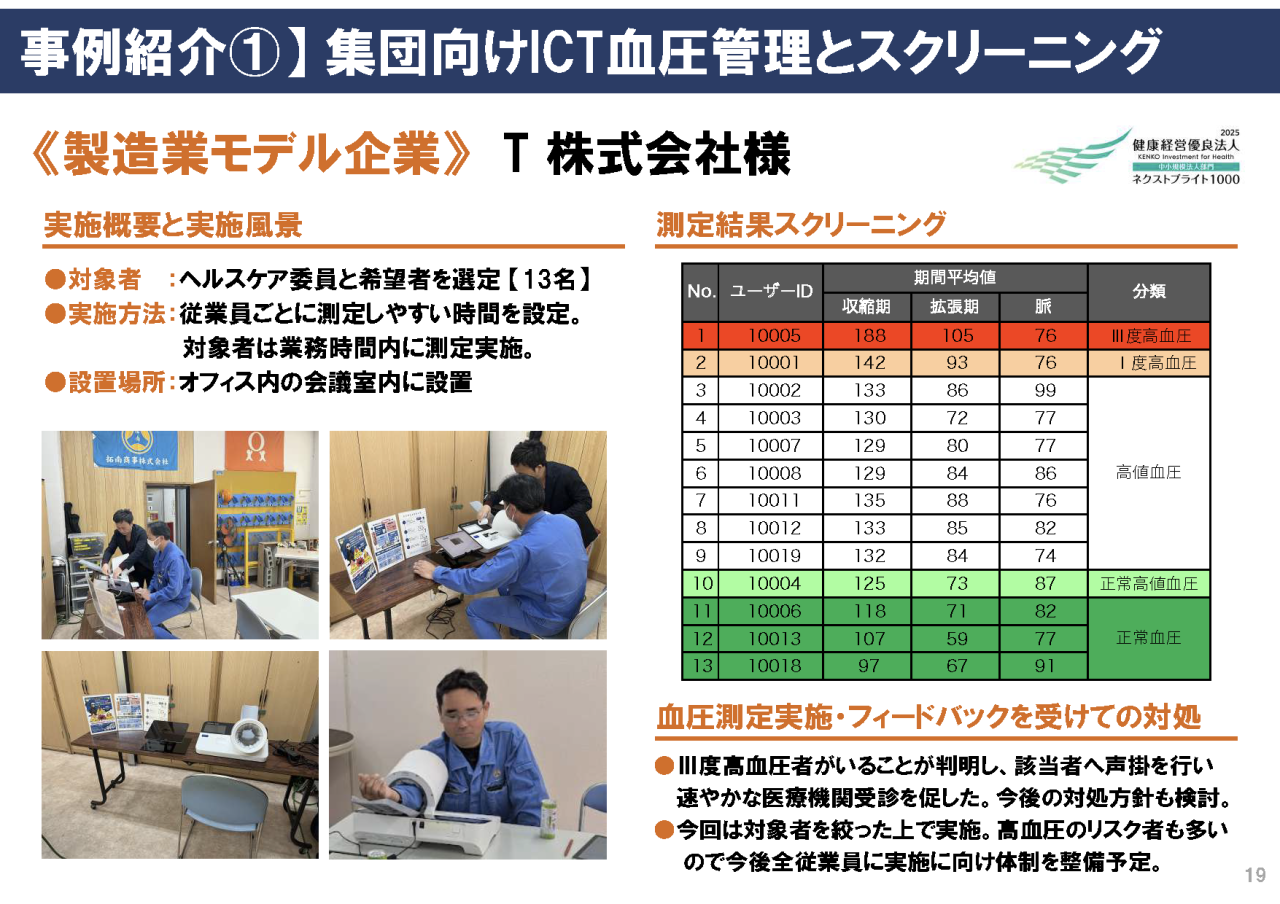

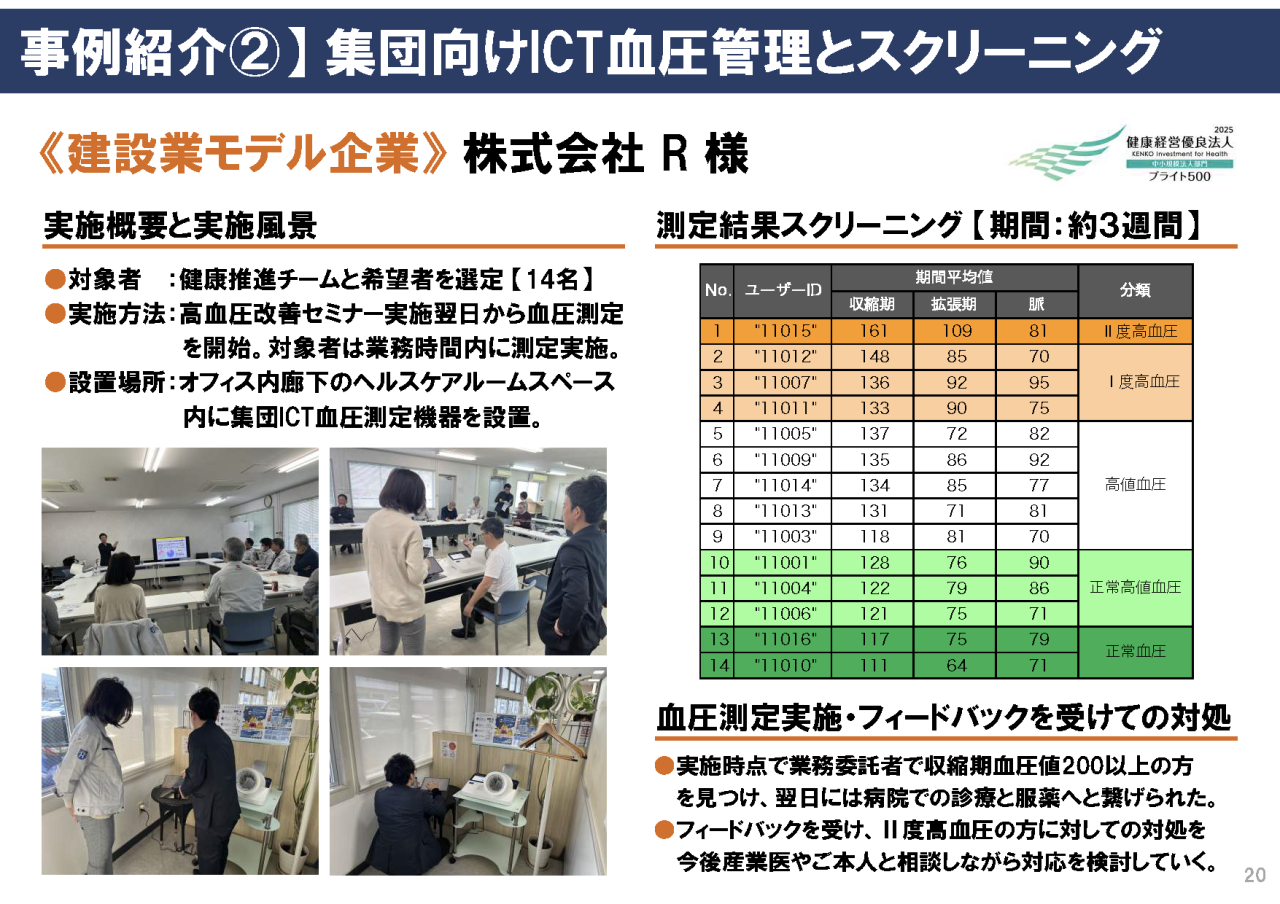

当社は沖縄県の「職場の健康力アップ推進業務」と「うちなー健康経営推進事業」の受託を受け、多数の県内企業・経済団体の健康経営を支援してきましたが、その中でICT血圧管理ソリューションの提供を開始しました。

本ソリューションはオムロンヘルスケア社の健太郎とiPadを連携し、タイムリーかつ効率的に血圧データの収集を行います。その後、当社の事務局管理者が測定者のうち、ハイリスク者のスクリーニングを早急に行い、スクリーニングした数値ごとに適切な対策を実施します。

測定時のポイントとしては、各従業員の都合のいい時間帯に行うこと、ただし、安定したデータを取得するため、計測時間帯は同じような時間帯になることを推奨しています。

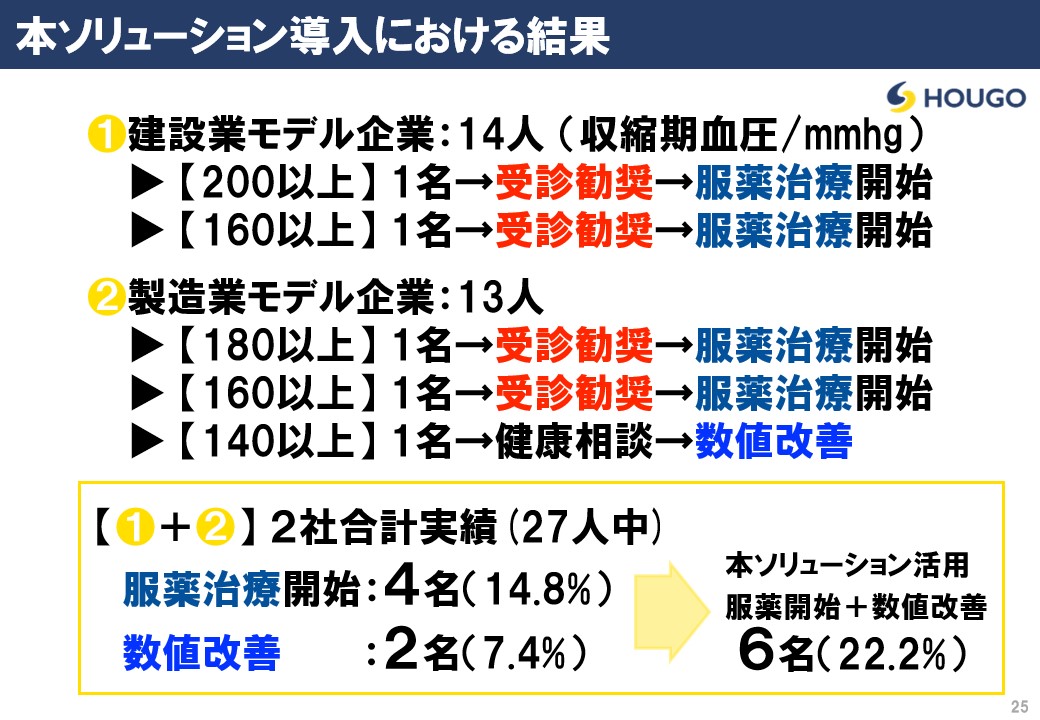

実際にトライアル中の企業の事例は下図をご参照ください。

Ⅲ度高血圧者がいたことを把握した場合は企業側へ通知し、病院へ即時行ってもらうといったフォローを行いました。また、測定方法等を社員に理解してもらうための勉強会の実施も行ったケースもあります。

測定した方たちの中には、業務委託契約で業務を行っていた方がおり、自覚症状がなく、数年ほど健診を受けていなかったという方がいました。この方は、ここでの血圧測定がきっかけで受診し、他に潜んでいた病気のリスクを認知し、現在も通院しています。

個別フォロー型 ICT 血圧管理ソリューション

オムロンヘルスケア社のHMSシステムとスマホアプリ連動型血圧計を使用しています。

集団向けでの実施時、当社がスクリーニングしてハイリスク判定をした方に対し、受診を促します。その後、服薬等の治療を受けると同時に、生活習慣の見直しを行うことになりますが、個別にスマホアプリ連動型の血圧計を配布し、個人に対するアプローチ実施します。プログラム的には三ヶ月ほど当社の管理栄養士が伴走型で個別の面談を行いながら進めていきます。

これらのソリューションを使用した結果、次のような結果を生んでいます。

ICT血圧管理がひらく健康経営の未来へ

職場や地域での血圧データ活用は「測る」「集める」にとどまらず、ICTと専門職が連動して「行動変容まで導く」フェーズへ進みつつあります。第二部でご紹介した沖縄県の先進事例や、オムロンヘルスケア社の連携ソリューションは、その好例です。職域スクリーニングから個別フォローまでを一気通貫で行うことで、ハイリスク者の早期発見・受診勧奨が可能になります。ぜひ今回の事例をヒントに、自社・地域の血圧データ活用プランを構想してみてください。デモ体験や協業パートナーシップのご相談は、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

\ お問い合わせはこちらよりお願いいたします /

ご紹介サービス:「FITINSIGHT」イサナドットネット

公共施設等に設置されている血圧計で計測して終了することから、未来の健康につながる第一歩に変える仕組み、FITINSIGHTの紹介です。

日常習慣化を阻む課題と解決策

- 健康対策を促すだけでは計測が定着しない

- 計測してくれても状況を正しく把握できない

- 個人に最適化した改善取り組みができない

オフィスやお近くのドラッグストア、公共施設などに設置されている機器に対し、健康管理の入り口を設け、家庭のデータとシームレスに統合することで、従業員、お客様、住民一人ひとりに寄り添ったデータに基づく新しい健康管理をサポートします。

計測機に表示される二次元コードをかざすだけで登録完了し、面倒な入力作業はありません。自身のスマートフォンを使わなくてもデータ登録が可能ですが、スマートフォンを使用すると、自宅で測定したデータも自動でスマホと連携し、データを管理します。(※スマートウォッチとの連携可)

FITINSIGHTが収集したデータは、本人の同意に基づいて、管理者や専門家向けのダッシュボードにも連携集約されるため、組織全体の健康トレンドを匿名化されたデータで直感的に把握することが可能です。

組織全体の健康トレンドを匿名化されたデータで直感的に把握できるため、測定習慣がどれだけ根づいていたか、人数、計測頻度、過去との比較や部門ごとの傾向も管理することができます。

また、専門家と個人を紐付けすることで、健康リスクが高い方に対して最適化した改善の取り組みを早急に行うことができます。

FITINSIGHTの最大の価値は、オフィスや家庭でバラバラに管理されていた健康データをつなぎ、一人ひとりの健康を見える化できる点です。従業員の健康増進と生産性向上に寄与します。また、ドラッグストア様にとっては、お客様との継続的な関係を築き、地域のかかりつけ薬局としての価値向上、自治体にとっては、住民の皆様の健康寿命の延伸と医療費の適正化につながります。

\ お問い合わせはこちらよりお願いいたします /

参加者アンケート総括―満足度・課題・次回ニーズを一望―

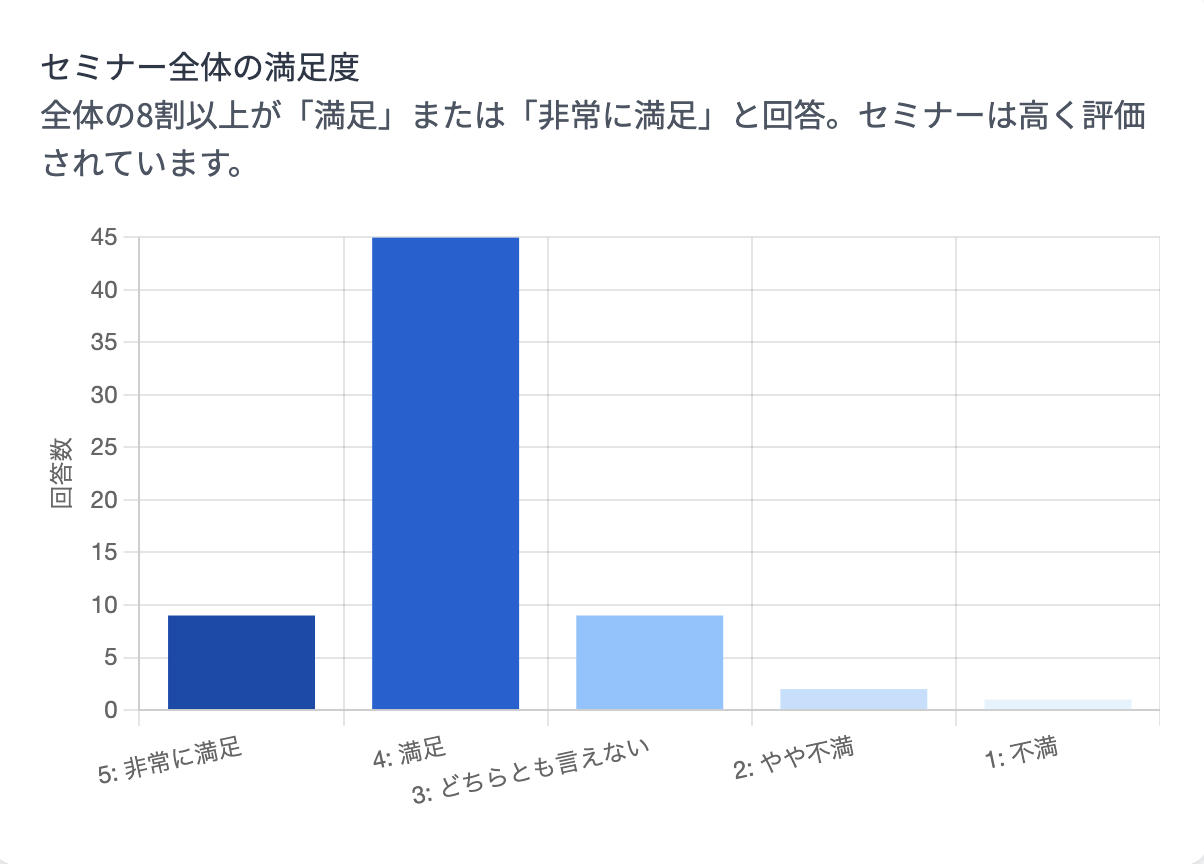

アンケートにご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。今回のアンケートでは、参加者の82%がセミナーを「満足」以上と高評価をいただくことができました。

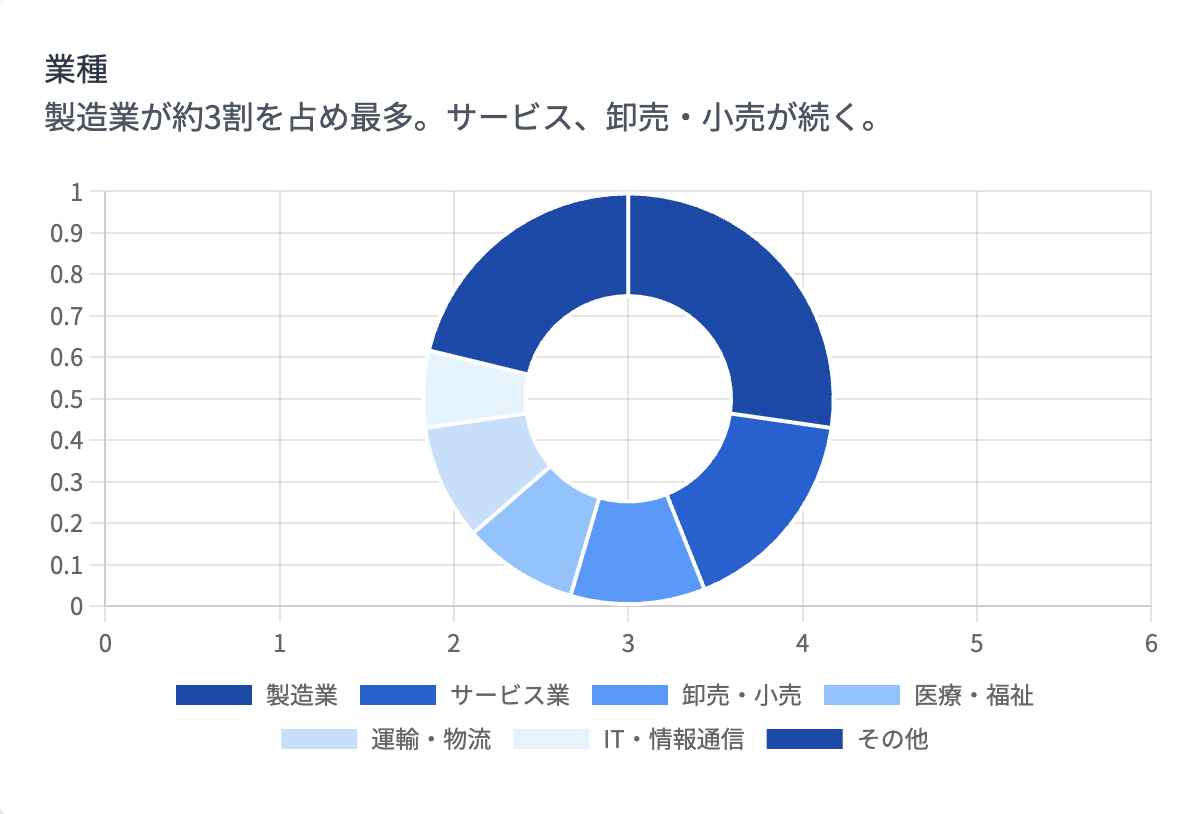

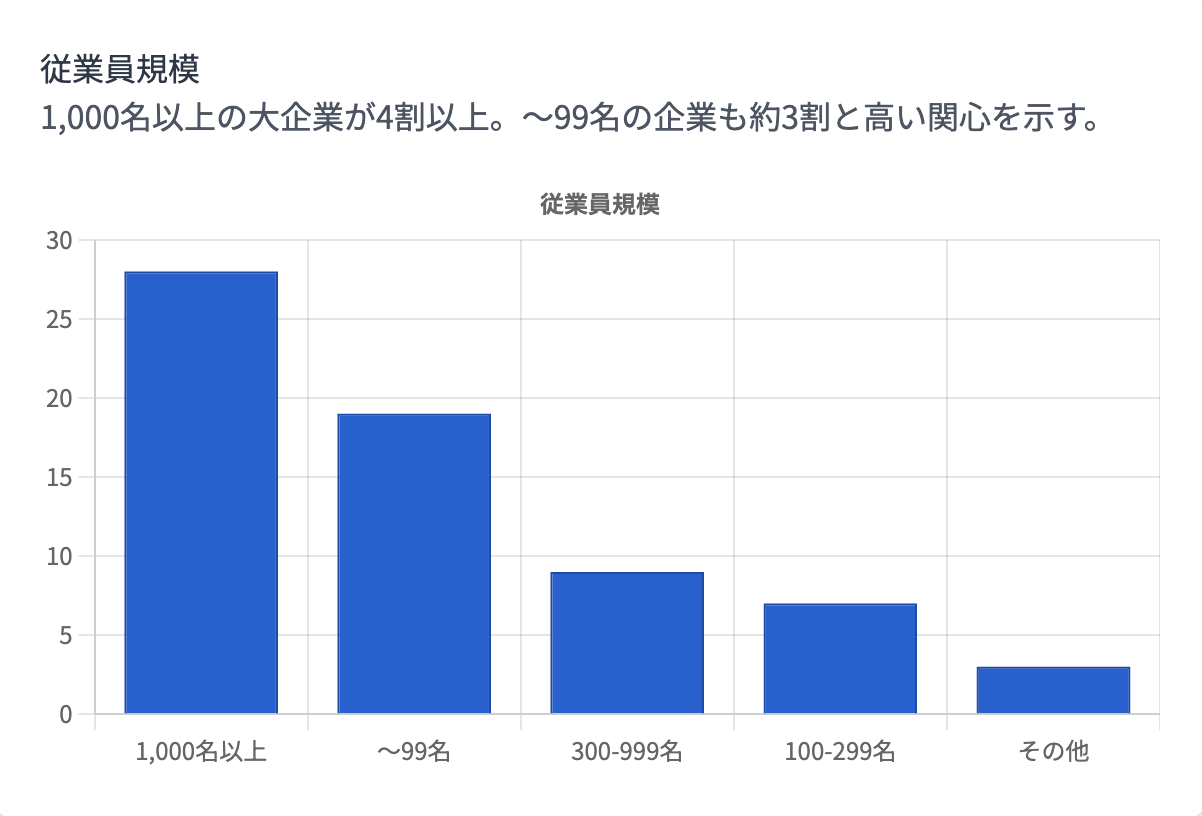

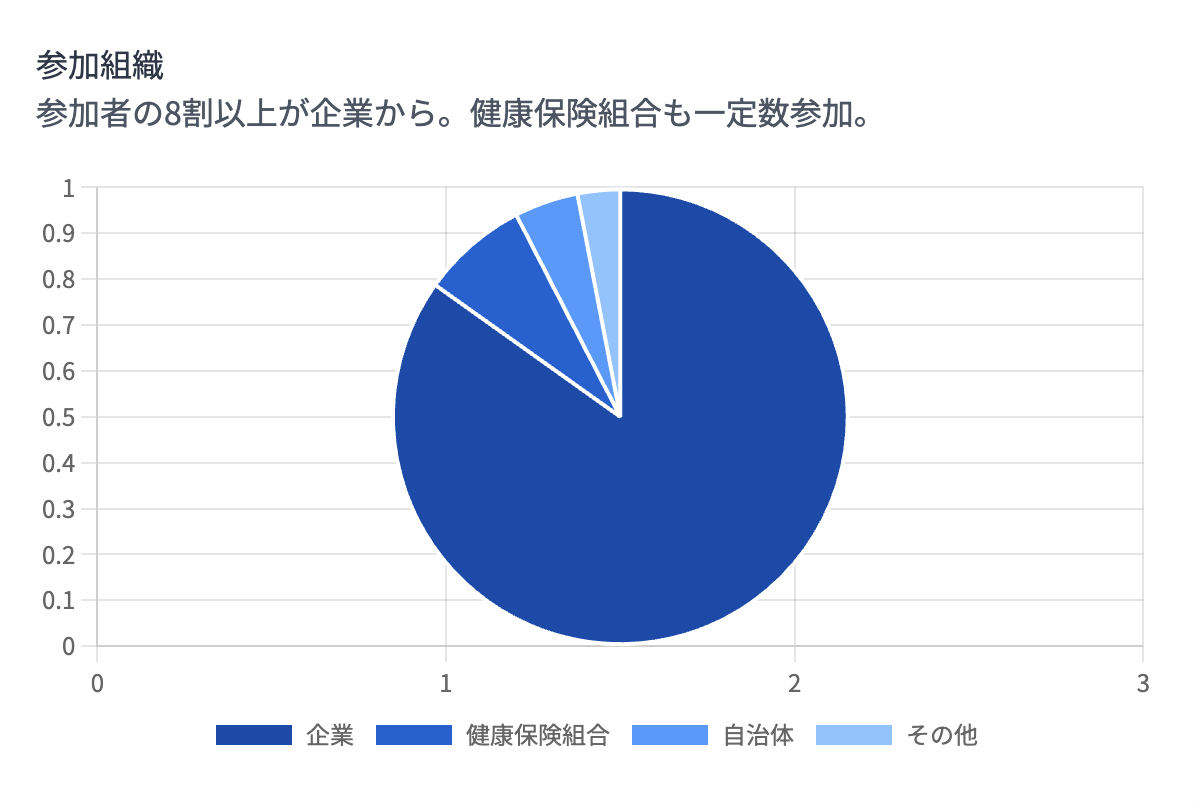

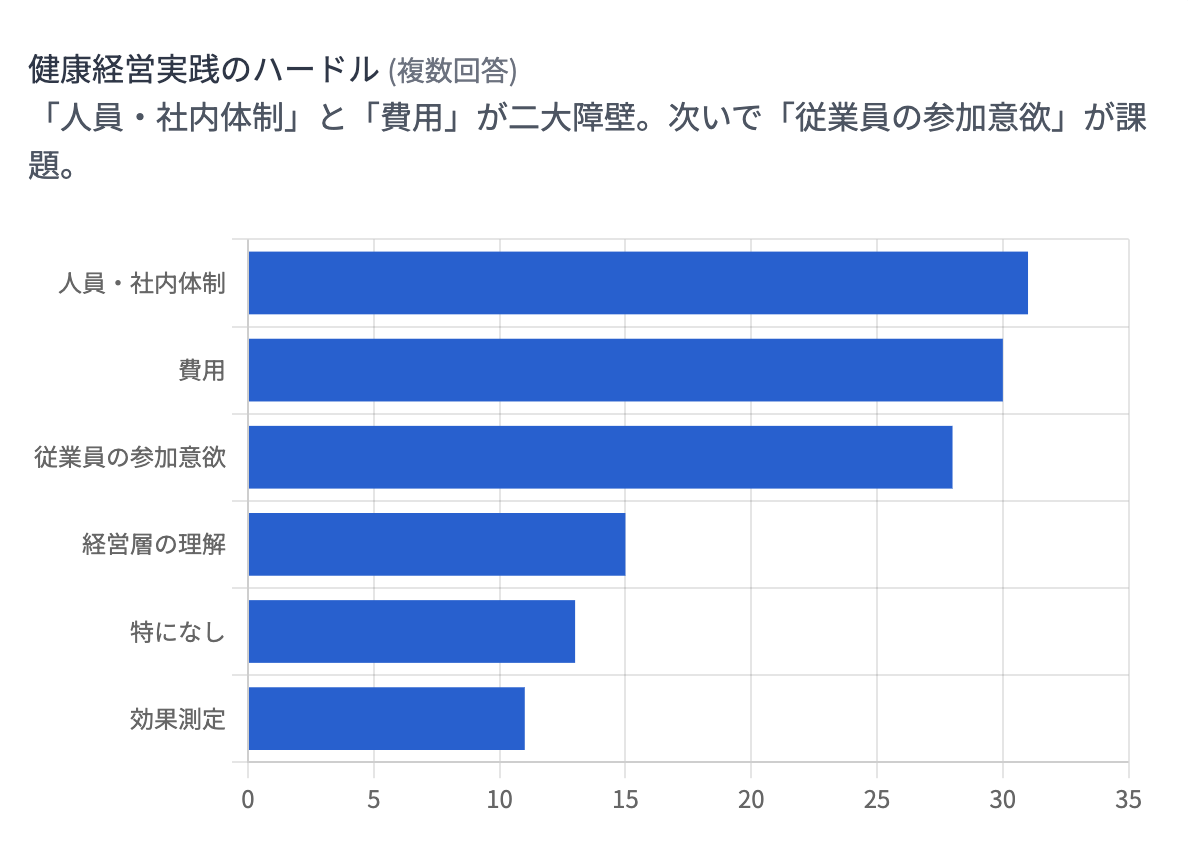

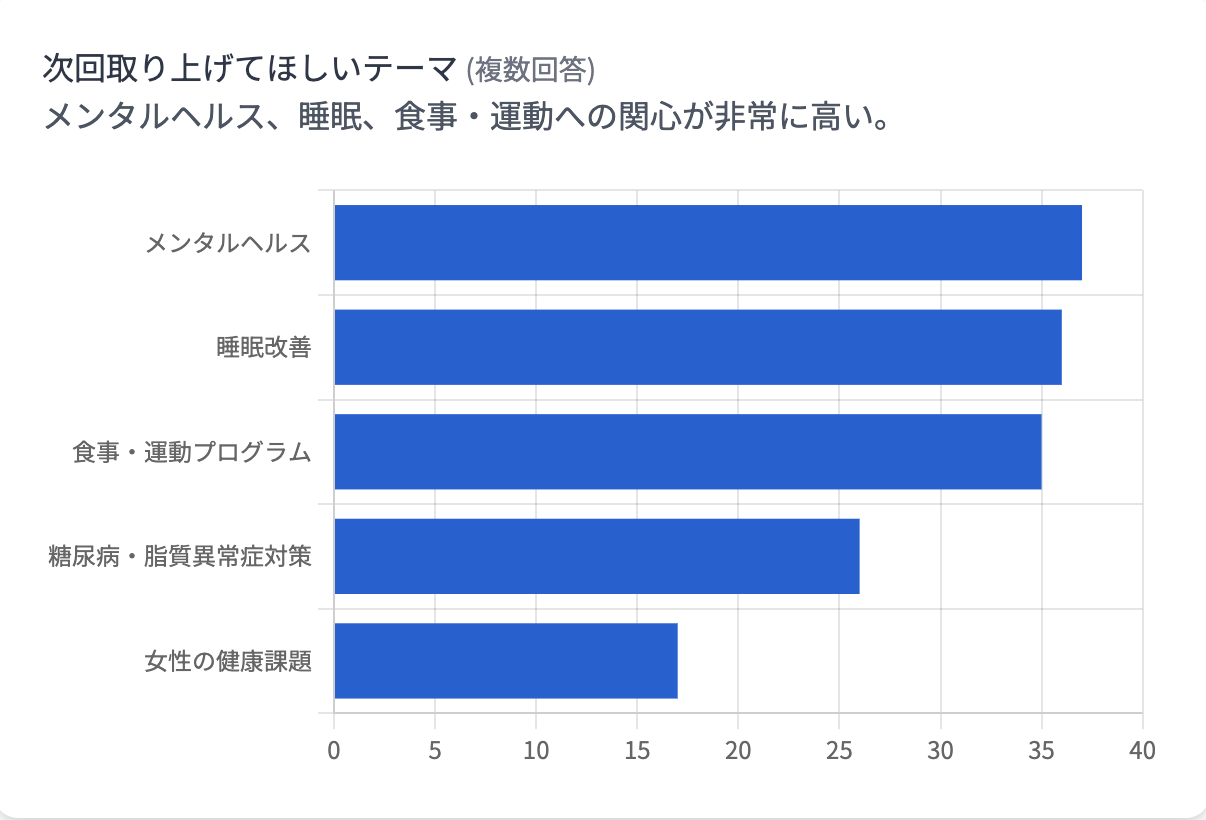

参加企業の業種は製造業34%、サービス業26%、医療・福祉15%など多岐にわたり、従業員規模は1,000名超が41%と大企業の関心が際立ちました。一方、導入ハードルとしては「人員・社内体制の不足」「費用対効果の不透明さ」が上位を占め、特に従業員数100~299名の中堅企業で課題意識が強い傾向が見られます。次回取り上げてほしいテーマは、メンタルヘルス支援、睡眠・食習慣改善プログラム、女性従業員の健康支援などが挙げられ、データ活用とICTを組み合わせた行動変容支援への期待が見込まれます。本結果をもとに、組織規模や業種に応じた具体施策と専門家連携の強化を図ることで、健康経営の更なる浸透が期待されます。

“現場で実践されている内容が良かったです。実際の事例を詳細に説明されわかりやすかったです。”

– 参加者の声

“ミニ組織的+ICT+ひとが入るとうまくいくとわかりました。”

– 参加者の声

“ありがとうございました。企業が地域を作ることに気がつけて良かったです。そして、健康意識が少ない人へも配慮した取り組みが重要であると再認識できました。”

– 参加者の声

ご参加の皆さまへ―次なるアクション―

ICT血圧管理を継続的に活用する際には、健康経営の一環として、組織的に取り組むことが重要になるかと思います。また、個人に任せるのではなく、人とICTが連動した取り組みが必要で、組織の担当者や専門家を巻き込みながら進めていきたいと考えています。

データドリブン施策により、企業は医療費削減やプレゼンティーイズム低減といった経営リターンを可視化。さらに、自治体・健保組合との連携により、地域全体で健康リテラシーを底上げする動きも加速しています。本ソリューションへご興味をお持ちいただきましたら、資料提供やオンライン無料相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

\ お問い合わせはこちらよりお願いいたします /