沖縄県は全都道府県の中でも働き盛り世代の死亡率が高く、その大きな原因となっている高血圧の対策が喫緊の課題となっています。健康経営推進サポート事業を展開するホウゴ(本社・沖縄県那覇市)では、職場の血圧計「健太郎」で測定した血圧のデータをICT(情報通信技術)で収集・分析し、従業員の健康管理に役立てるソリューションを企業に提供しています。代表取締役の菊池和登様に、ICT血圧管理ソリューション導入の第1号となったりゅうせき建設様(本社・沖縄県浦添市)の事例も交えてお話を伺いました。

導入の背景と課題

- 健康長寿が崩れ、都道府県別平均寿命ランキングが右肩下がり

- 沖縄特有の課題として、働き盛り世代の死亡率がきわめて高い

- 死亡率が最も高い疾患は、高血圧を起因とする循環器疾患

- 「働き盛り世代の高血圧対策」が喫緊の課題に

選定の理由

- すぐに数字で見える化できる血圧で、従業員の動機づけ

- 沖縄県が取り組んでいる高血圧対策と連動

- 従業員が簡単に操作できるシステムを提供

- ICTで企業側、管理側双方の手間を軽減

導入後の効果

- ICT活用でデータ処理の手間と時間が激減

- 測定値の異常はタイムリーに通知し、早期受診を実現

- データの記録や管理が楽に

- 経年変化も追跡しやすく、フォローアップに効果的

――ホウゴさんはどのような事業を展開されていますか。

菊池氏企業、経済団体、自治体向けに健康経営推進サポート事業を行っています。主に企業を対象に、健康経営エキスパートアドバイザー、理学療法士、管理栄養士、医師など各分野の専門家による健康経営推進プログラムの提供や実践支援を行っています。継続的な取組として定着するよう、伴走型でサポートしています。

沖縄県は働き盛り世代の循環器病死亡率が高い

――近年、沖縄県では健康に関してどのようなことが課題になっているのでしょうか。

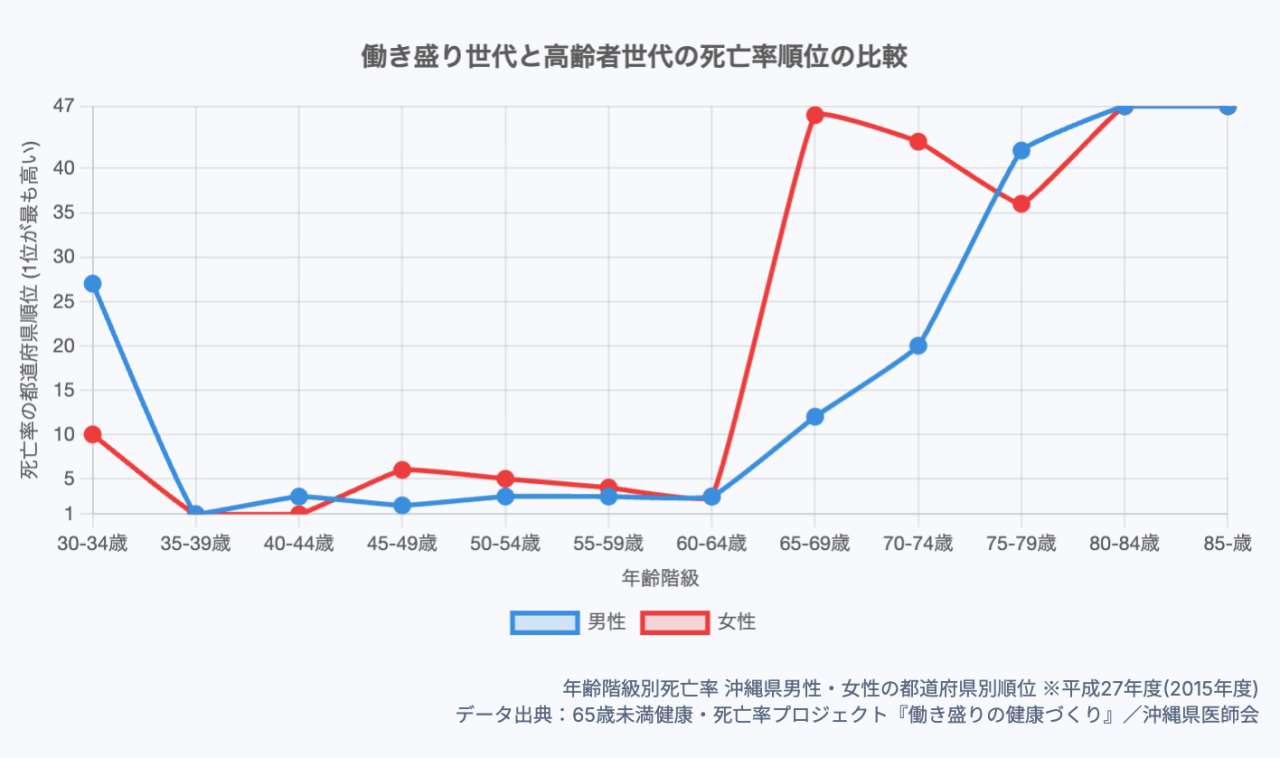

菊池氏沖縄県に健康長寿県というイメージを持っている方は多いと思います。実際、1985年までは男女ともに長寿ランキングの1位でした。しかしその年をピークに右肩下がりに順位を落として、2020年には男性は43位(前回36位)、女性も16位(同7位)まで下がっています。ただ、沖縄県の平均寿命自体が下がっているわけではなく、沖縄県以外の平均寿命が延びたために、伸びの悪い沖縄県が相対的に順位を落とした状況です。ただ数年前の調査結果で世代別の死亡率を見ると、65歳以上は低いのに、30歳から64歳までの、いわゆる働き盛り世代の死亡率が沖縄県はとても高い。常にワースト1位から6位に入っています。

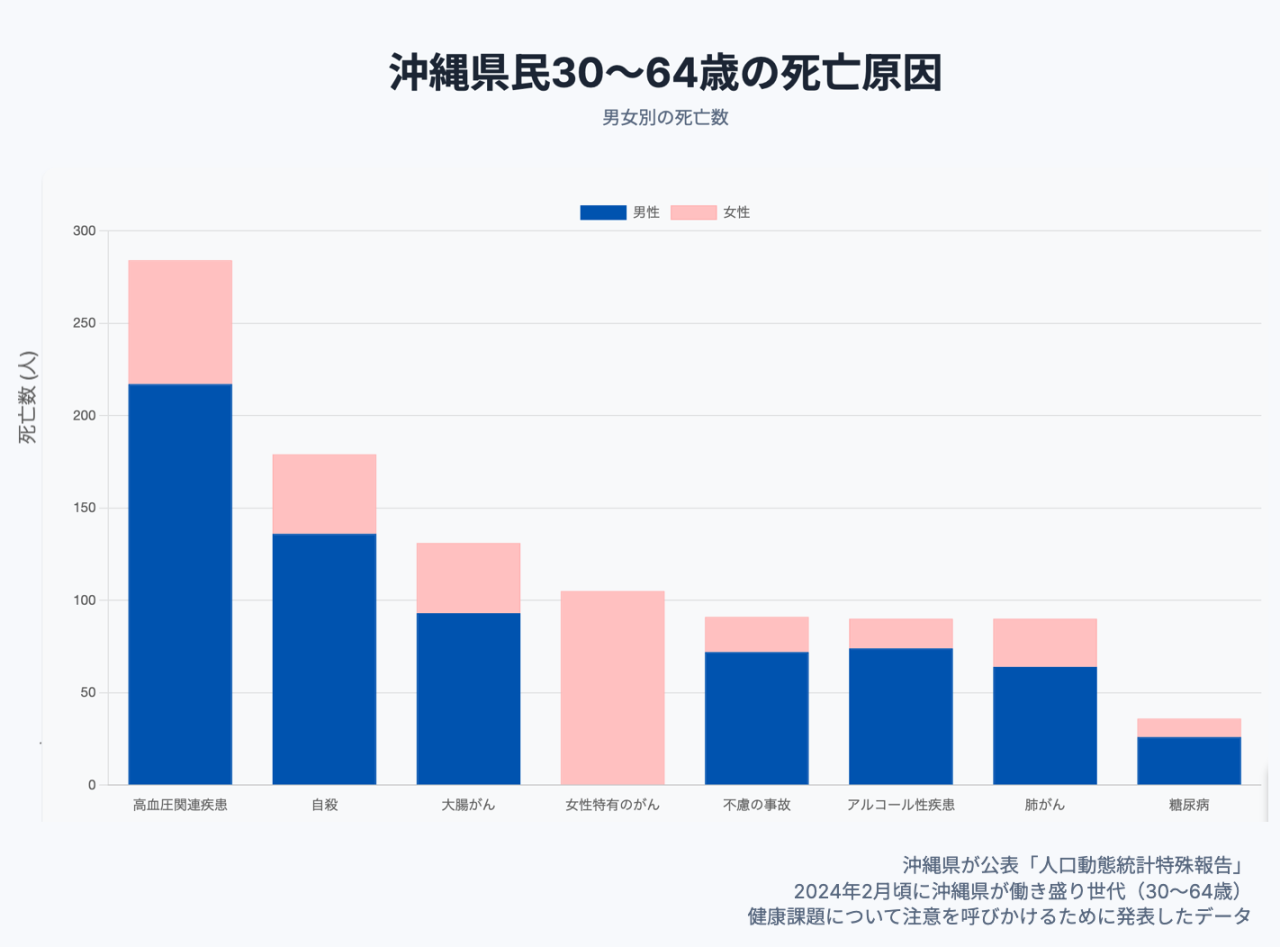

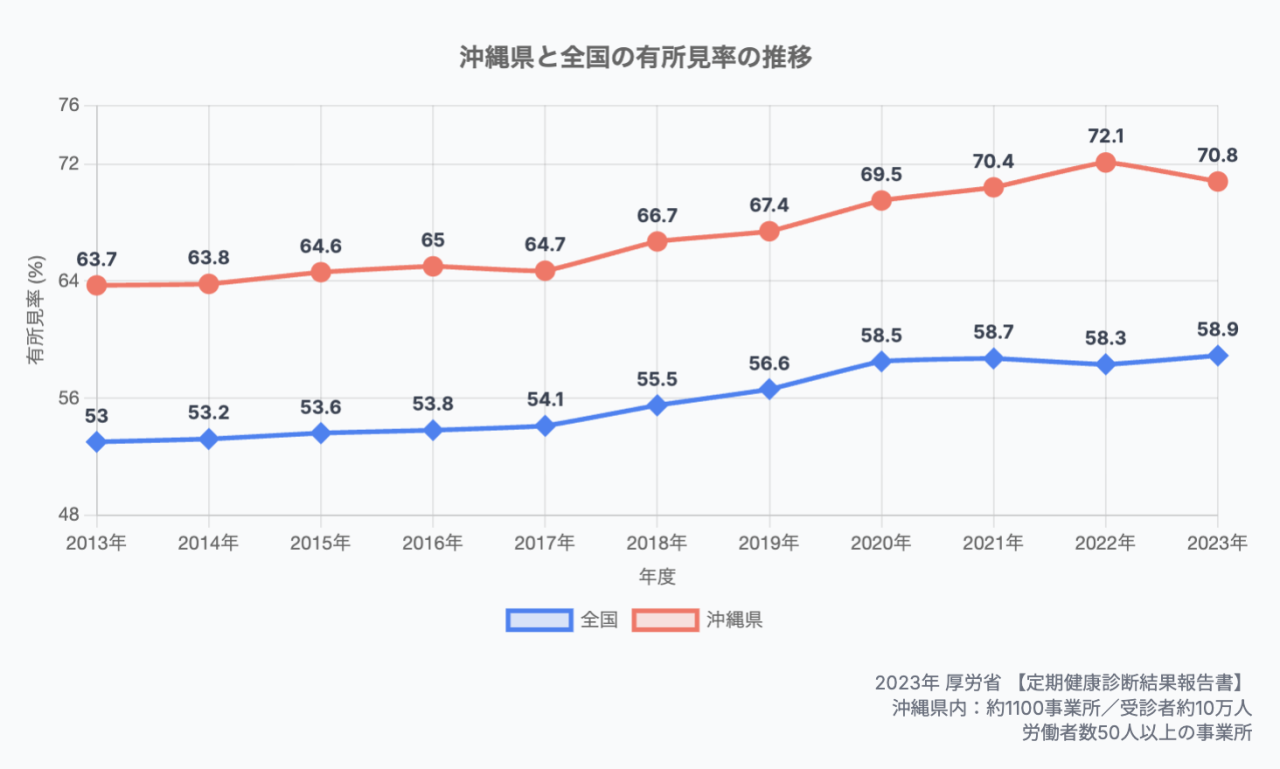

特に働き盛り世代では循環器病による死亡率が高い状況です。脳梗塞や心筋梗塞など、高血圧を原因とする疾患で多くの方が亡くなられています。⾼⾎圧につながる⽣活習慣病の健康課題も⼤きく、有所⾒率(健康診断で何らかの異常が見つかる割合)も2022年までは12年連続全国ワーストでした。

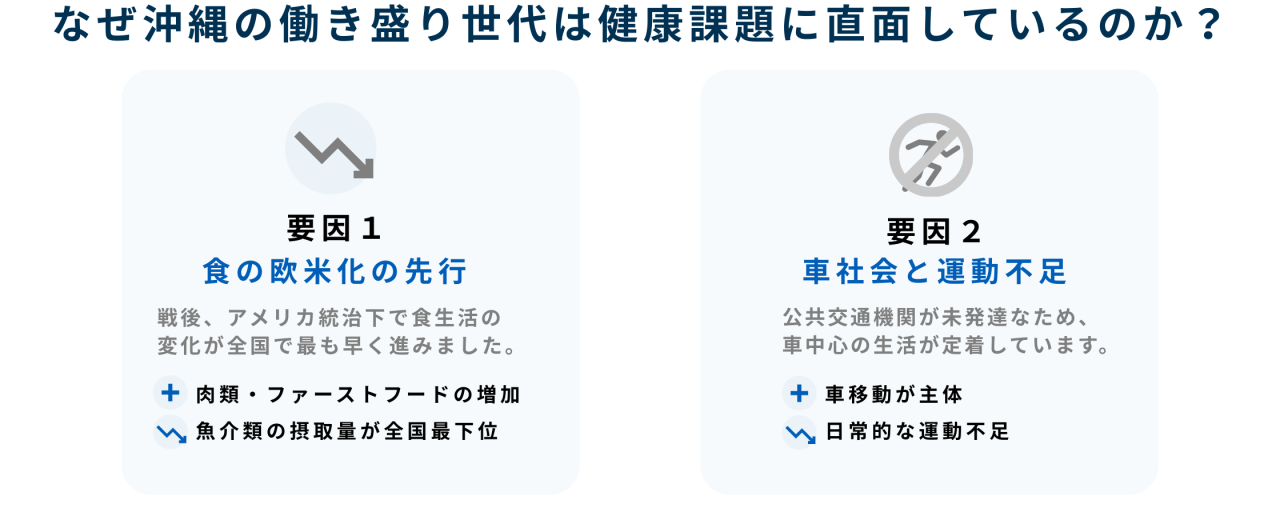

――65歳以上の方はむしろ健康で、それより下の世代が健康課題に直面しているわけですね。なぜそうなってしまったのでしょうか。

菊池氏最も大きな原因は、食の欧米化が全国で最も早かったことだと思います。沖縄県は戦後しばらくアメリカの統治下にあって、食生活の変化が全国で一番早かったんですね。ファーストフードも全国で一番に入ってきましたし、肉を食べる機会がとても多いです。魚の摂取量は少なくて、全国最下位です。食生活の変化が確実に先に来て、広がってしまっています。ちょうど60代半ば前後の方々が、当時20代くらいのときにアメリカの影響を強く受けて、ある意味、憧れみたいなものもあったと思うんですよ。

また、電車などの公共交通機関が発達してないので、車移動主体で運動不足になりがちというのもあると思います。

紙の記録では血圧測定をしても対策につながりにくい

――さまざまな健康課題がある中で、今回なぜ血圧に着目なさったのでしょうか。

菊池氏先ほどもお伝えした通り、第一に高血圧で亡くなられる方がとても多いこと。また沖縄県も、「2040年に男、女とも平均寿命ランキング日本一」、つまり健康長寿おきなわの復活を目指し、高血圧の対策を重要課題に掲げています。

もう一つは、高血圧関連の病気で倒れたり、くも膜出血で亡くなられた方が身近にいたことで、血圧対策の重要性を自分ごととして実感させられたからです。健康経営サポートの仕事をする中で、「高血圧に早めに気づいて対処できれば、大事に至る前に一人も多くの人を救うことができる。そういう仕組みが必要だ」と考えるようになりました。

――なぜ、血圧管理にICTを導入しようと思われたのでしょうか。

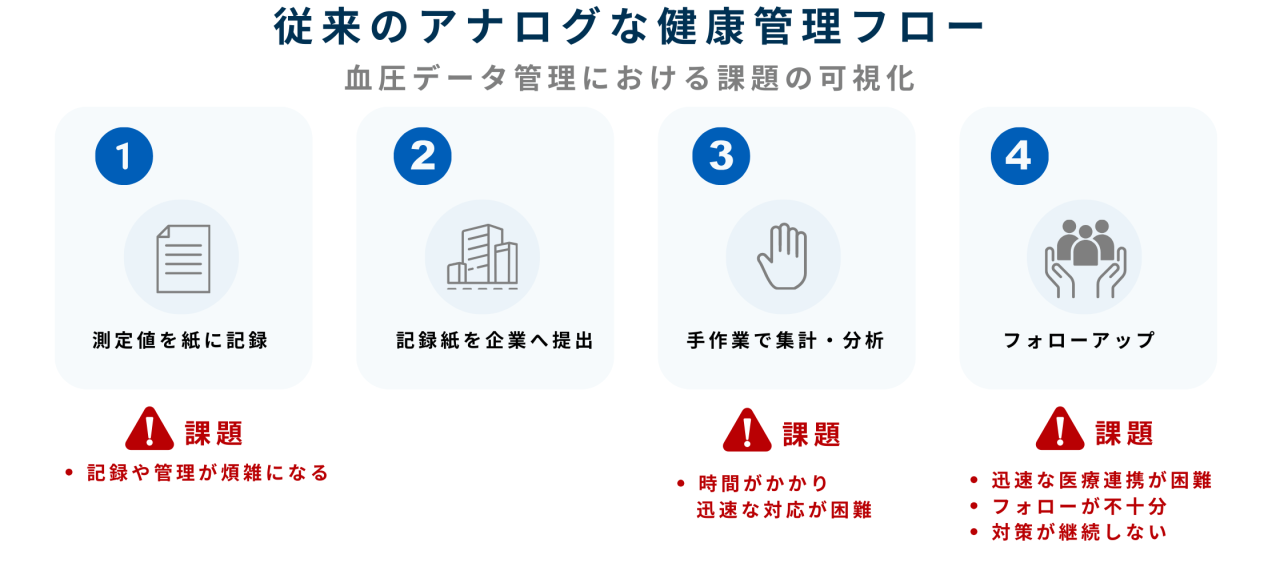

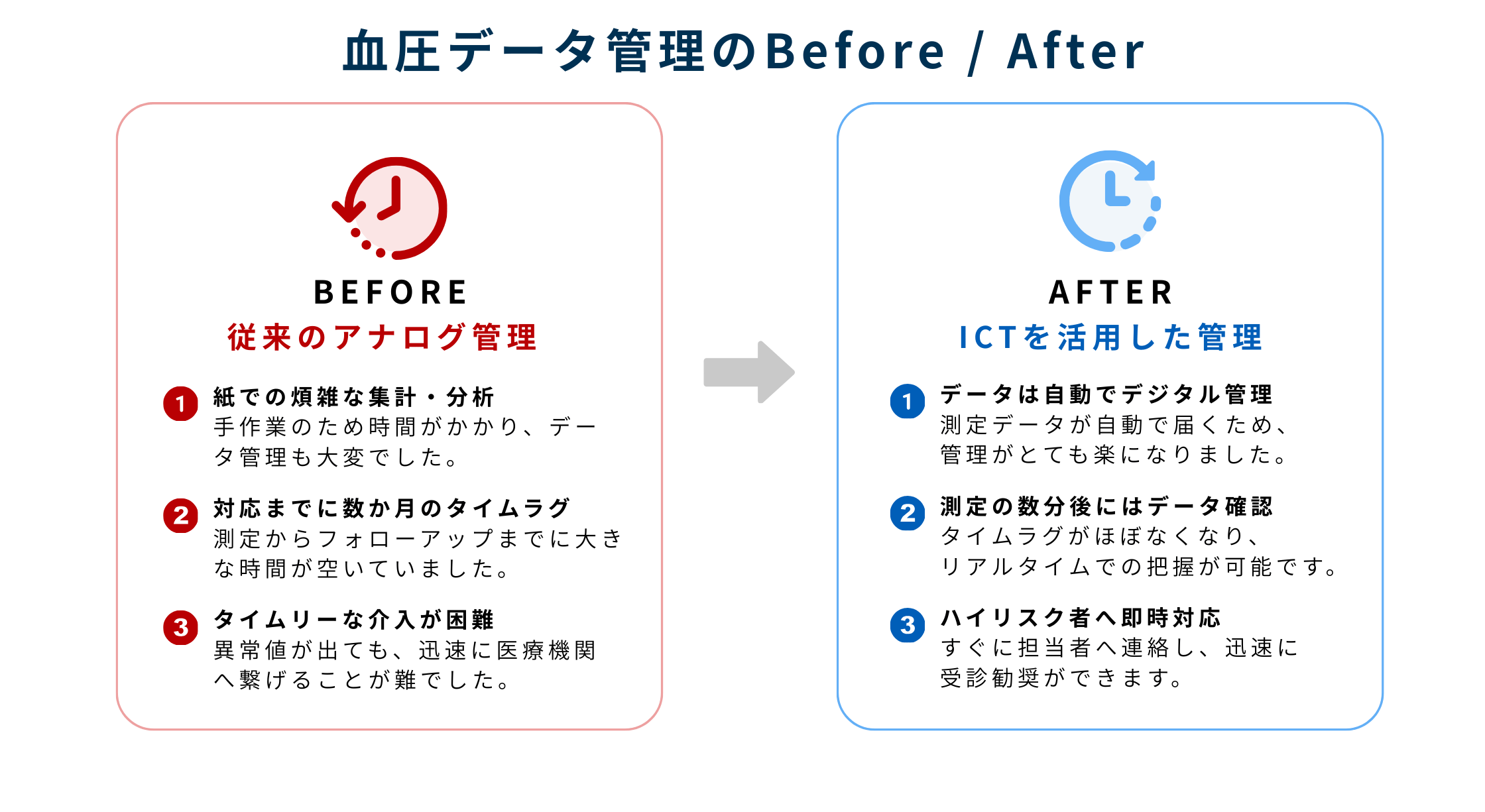

菊池氏もともと企業の健康経営推進サポートの一環で、職場で血圧測定をする機会を設けていました。ただ、企業側に測定値を記録した紙を提出してもらって、集計して平均値を出して…といったアナログな手順だったので、どうしても時間がかかってしまっていました。この方法だと、測定時に異常が出てもすぐに医療や専門的な対応に繋げるのが難しく、血圧データの記録や管理も煩雑です。測定後のフォローアップも不十分で、対策が続かないというのも大きな課題でした。ICTでしっかりデータを取っていく仕組みの必要性を痛感し、ソリューション開発につなげていった、という流れです。

すぐに数値が見える血圧は、自分ごととして実感できる

――今回、りゅうせき建設様にソリューションを提供された経緯を教えてください。

菊池氏りゅうせき建設様には半年ほど前から、腰痛対策実践セミナーから始まり健康経営のサポートを行っていました。担当の方にヒアリングをする機会も多い中で、昨年末に「病院に行く社員が増えているので健康管理体制を強化していきたい」というお話があったんですね。血圧測定であればしっかり数字を追っていけるので、高血圧対策ソリューションのモニター導入を提案させていただきました。

りゅうせき建設様が初めての導入事例です。

――健康サポートのソリューションをクライアントに提案する際に、どのような点を重視してシステムを選んでおられるのでしょうか。

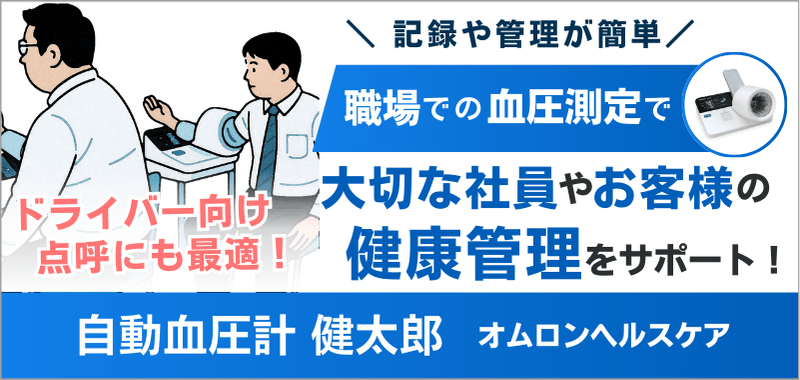

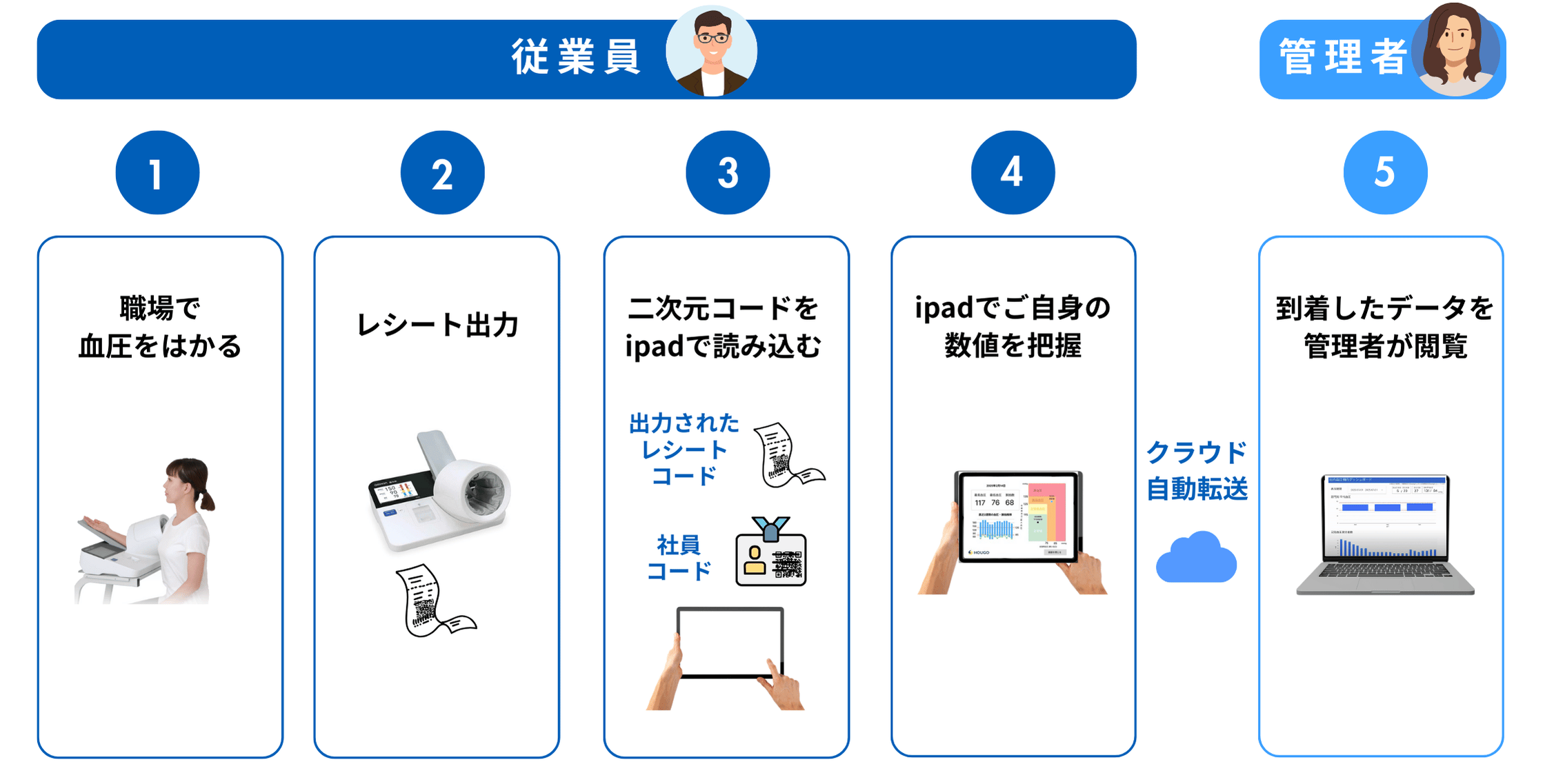

菊池氏実際にシステムを使用する従業員の方たちが使いやすいかどうかを、重視しています。今回は、簡単に操作できることを一番に考えました。血圧測定の対象者は個人認証二次元コードを読み込ませて血圧を測るだけというシステムなので、あまり抵抗なく参加していただけたと思います。

また、安定感も大事です。数値を見える化できるか否かで、企業側も自分ごとにしてくれるかどうかが変わってきます。数値で把握するとしっかり対策ができ、半年後、1年後…というように経年変化を追っていくこともできるので、安定感があるんですね。

▶︎【業務用】自動血圧計 HBP-9030 健太郎の詳細ページはこちら

――数値で見えると、だいぶ意識は違いますか。

菊池氏かなり違います。健康や自分の体に関心ない方にどう関心を持ってもらうかは、とても重要です。

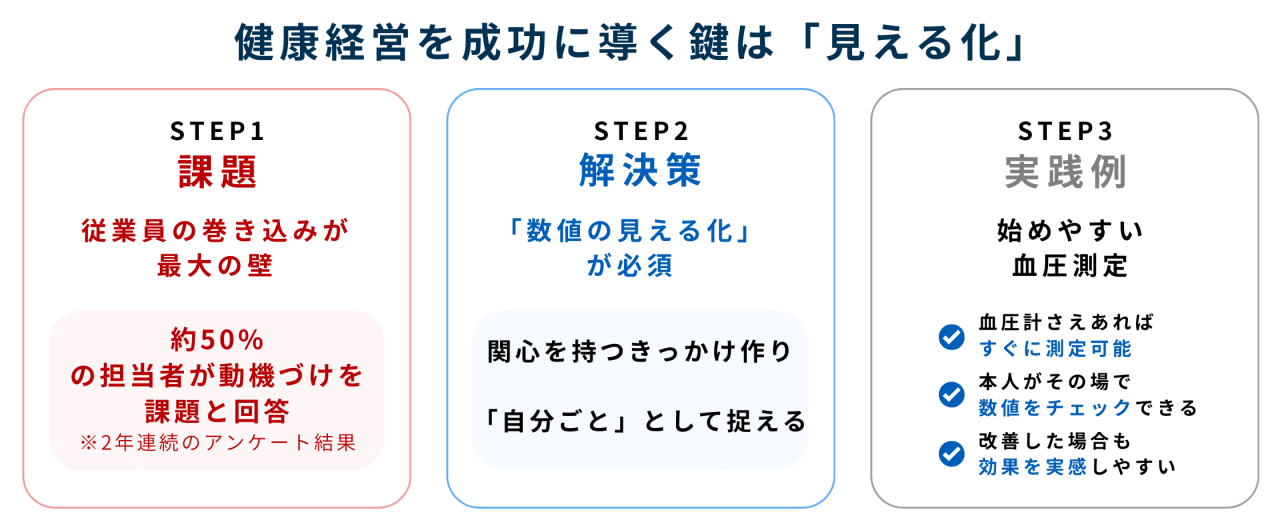

職場で健康経営の取り組みを推進する場合の課題について、2年で100社以上の企業の担当者にアンケート調査をしたところ、「従業員をどうやって巻き込んでいくか」がトップでした。2年連続で約50%が、従業員を巻き込む動機づけが難しいと回答しました。

これまで、担当者は「やりたい!」、社長は「優良法人保持を目指してやるぞ!」と張り切って始めても、肝心の従業員がついてこなくて担当者が苦労されている姿を見てきました。「数値で見える化し、自分ごととして取り組んでもらう」というのがまずないと進みません。見える化は必須事項と捉えています。

特に血圧は、血糖値などと違って血圧計さえあればすぐに測ることができるので、本人が血圧の値をチェックできるだけでなく、改善した場合も数字で見て効果を実感できます。健康課題を解決するためのきっかけとして、やりやすいと思います。

――今回導入したシステムでは、職場に設置する血圧計としてオムロンの「健太郎」を使用していただいています。オムロンをビジネスパートナーに選んでいただいた理由を教えてください。

菊池氏「血圧計と言えばオムロン」といった圧倒的なブランド力と信頼感がありました。ただ一緒にお仕事したいと思わないと、その先には進めないですよね。オムロンさんは、私たちのような中小企業の話を対等に聞いてくれて、理念や活動にも賛同して頂き、「一緒にやっていきましょう」と言ってくださいました。個人的には、一番はブランドよりも”人”だと思っています。

ICTの活用で、血圧データを処理する手間と時間が激減

――血圧対策のシステムにICTを活用したことで、データ管理の煩雑さはどの程度改善できましたか。

菊池氏かなり改善されました。一番は、タイムリーに対処できるようになったことですね。今までの紙の集計は測定してからいろいろな作業をしなければならず、ハイリスクの方に病院に行ってもらうにしても数か月かかっていました。ICTだと測定の数分後にはこちらにデータが届くので、早急に企業の担当者にお声掛けをして、すぐにでも病院に行ってもらえます。データはデジタル上で管理できるのでとても楽です。

――りゅうせき建設様のケースでは、⾼⾎圧リスク保有者の早期発⾒と早期受診が実現したり、個⼈のヘルスリテラシーが向上し、自主的に健康管理に取り組む人が増えるなど、さまざまな成果があがっています。成功した要因について、どのようにお考えですか。

菊池氏トップの社長が健康経営を表明もされ、会社としても「しっかり進めていこう」という社内体制ができていたことが一番です。そして、企業内の健康経営推進チームとしっかり連動して役割分担してきたことも、大きかったですね。また、導入に際してセミナーを開催し、血圧測定の対象者になぜこの取り組みが必要なのかを説明し、理解しいただいた上でスタートしました。自分ごととして取り組んでくださることにつながったのではないでしょうか。

導入事業者 ご担当様の声

株式会社りゅうせき建設 管理本部・総務人事担当部長 上原 優子様

「当社は経済産業省の健康経営優良法人認定ブライト500に4年連続で認定されており、健康課題の解決には力を入れています。ホウゴさんとは沖縄県からご紹介を受け、健康支援パートナーとしてともに健康経営に取り組むことになり、スモールスタートから実施してきました。

いろいろなサポートをしていただく中で、ハイリスクな従業員のフォローや若い世代の健康管理など積み残している課題解決の必要性を実感。従業員のセルフケア意識の向上を図り、病気の予防、健康起因事故の予防にもつなげるため、ホウゴさんにご提案いただいたICT血圧対策ソリューションを試験導入しました。参加する従業員にとってもふだん測り慣れている血圧計を使った簡便でやりやすい方法で、1か月という短期間だったにもかかわらず、⾼⾎圧リスク保有者の早期発⾒や早期受診、自主的に健康管理を行うようになるなど、さまざまな成果がありました。

健康経営を社内だけで進めていくのは限界があり、ホウゴさんのような専門のパートナーは心強い存在です。サポートをしていただきながら、従業員に健康で⻑く勤めていただけるように今後も健康経営に取り組んでいきたいと考えています。」

沖縄発の健康経営モデルを全国に広げたい

――健康経営の取り組みを進めていきたいと考えている企業に、参考になるアドバイスがあれば教えてください。

菊池氏健康経営を推進する主体はあくまで”企業”です。企業が健康経営に対する推進体制をととのえ、環境を整備できるかがカギになります。私たちはソリューションを提案する前に、推進体制や環境整備を確認しています。できていない企業には、健康経営を推進していく動機付けや体制づくり、環境整備のサポートしてからソリューションを載せていかないと実行は難しいと思っています。

――今後、どのようなビジネス展開を考えておられますか。

菊池氏今年度は、沖縄県の事業でも正式に本ソリューションが採択され、県内企業への導⼊も加速化していくと思います。まず、県の事業で県内への浸透を図っていくこと、さらに私たちの取り組みに共感していただける全国のパートナー企業や⾃治体とも連携し、沖縄発の健康経営モデルを全国へ展開していくことが次なる⽬標です。

インタビュー概要

| 社名 | 株式会社ホウゴ |

|---|---|

| 事業内容 | 企業の健康経営プロデュース ウェルネス領域のIT化/DX推進 ウェルネス事業のマネジメント |

| URL | https://hougo.jp |

| お話を伺った方 | 株式会社ホウゴ 代表取締役 菊池 和登様 |