沖縄県で総合建設業を展開するりゅうせき建設(本社・浦添市)様は、「現場の安全は社員の健康から」をモットーに、健康経営を推進してきました。2025年5月、新たな取り組みとして、健康経営支援パートナーのホウゴ(本社・那覇市)様と協力し、オムロンの健太郎を利用したICT血圧対策システムによるモニター計測を実施。対象者14名が参加しました。どのような流れでモニター導入が行われ、1か月のモニター期間でどんな成果が得られたのでしょうか。管理本部・総務人事担当部長の上原優子様にお話を伺いました。

インタビュー概要

| 社名 | 株式会社りゅうせき建設 |

|---|---|

| 従業員数 | 108名(2025年7月現在) |

| URL | https://ryuseki-kensetsu.jp/ |

| お話を伺った方 | 株式会社りゅうせき建設 管理本部・総務人事担当部長 上原 優子様 |

導入の背景と目的

- 建設業界全体の人で不足で社員の高年齢化が進行

- 高年齢化にともない、有所見率が上昇

- 健康に無頓着な若い社員も「高血圧予備軍」に

- 健康起因事故を防ぐためにも、年齢を問わず全社員の健康意識の向上が必要

選択した理由

- パートナー契約を結び、会社の状況をよく知るホウゴ様からの的確な提案

- 本人がその場で数値として確認できる血圧から取り組みを開始

- モニター導入から段階的に

- 全社に普及済みのスマホを利用するシステムで、スムーズな個人識別・測定を実現

導入後の変化と効果

- 参加社員個々のヘルスリテラシーが向上

- 高血圧リスク保有者の早期発見・受診

- 管理本部における社員ファーストの意識も向上

建設業界の高年齢化で有所見率が上昇

――りゅうせき建設様はどのような事業を展開されていますか。

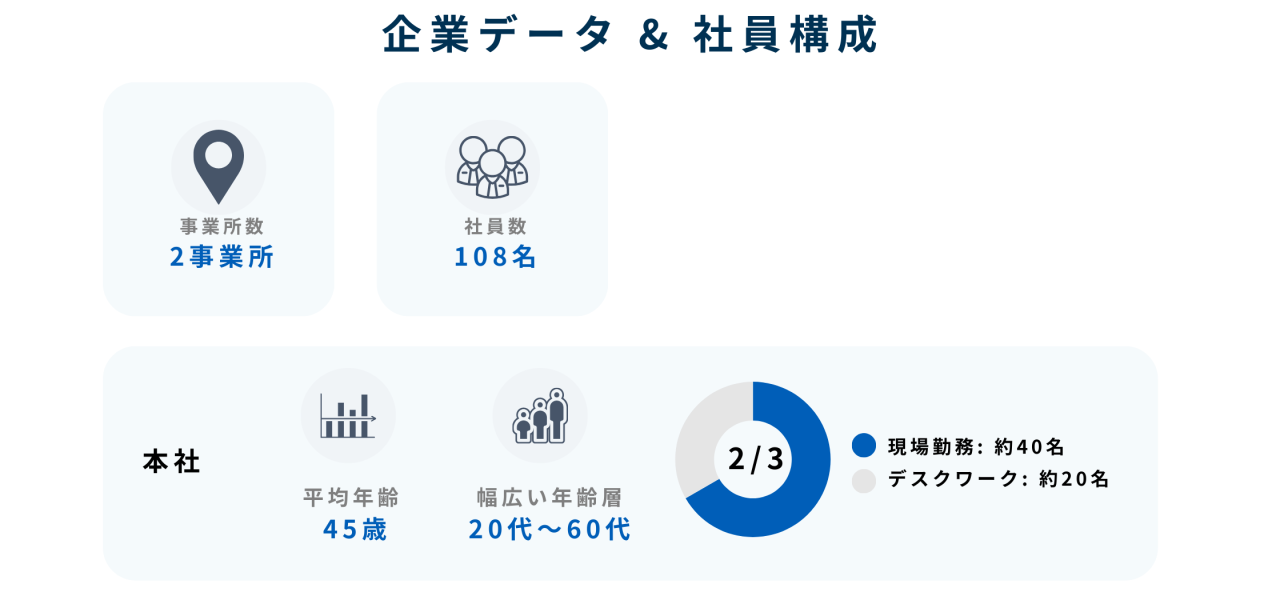

上原氏戸建て住宅建設から公共工事や土木工事、危険物取扱施設の特殊工事まで、沖縄県内で幅広く総合建設業を行っています。浦添市の本社を含め2か所の事業所に、108名の社員が勤務しています。

――社員の年齢構成を教えてください。現場で働いている方が多いのでしょうか。

上原氏本社の平均年齢は 45 歳、20代前半から60代後半まで幅広く在籍しています。どの事業所も、デスクワークよりも施工現場に出ている社員のほうが多いですね。本社の場合、所属する社員は約60名でそのうち40名くらいが現場で働いています。

――建設業界特有の健康課題はありますか。

上原氏当社に限らず建設業界では慢性的な人手不足と、採用難から若手の入職者が減少しています。建設業従事者の高年齢化と、加齢にともなう有所見率(定期健康診断などで何らかの異常が見つかる確率)の増加は大きな課題です。新聞や協力会社に流れてくるお知らせなどで、現場で突然亡くなるニュースを目にする機会が増え、ここ最近は、朝起きてこなかったという突然死が3例続きました。

健康に無頓着な若年層も「高血圧予備軍」に

――社内では健康に関してどのようなことが課題として挙がっていたのでしょうか。

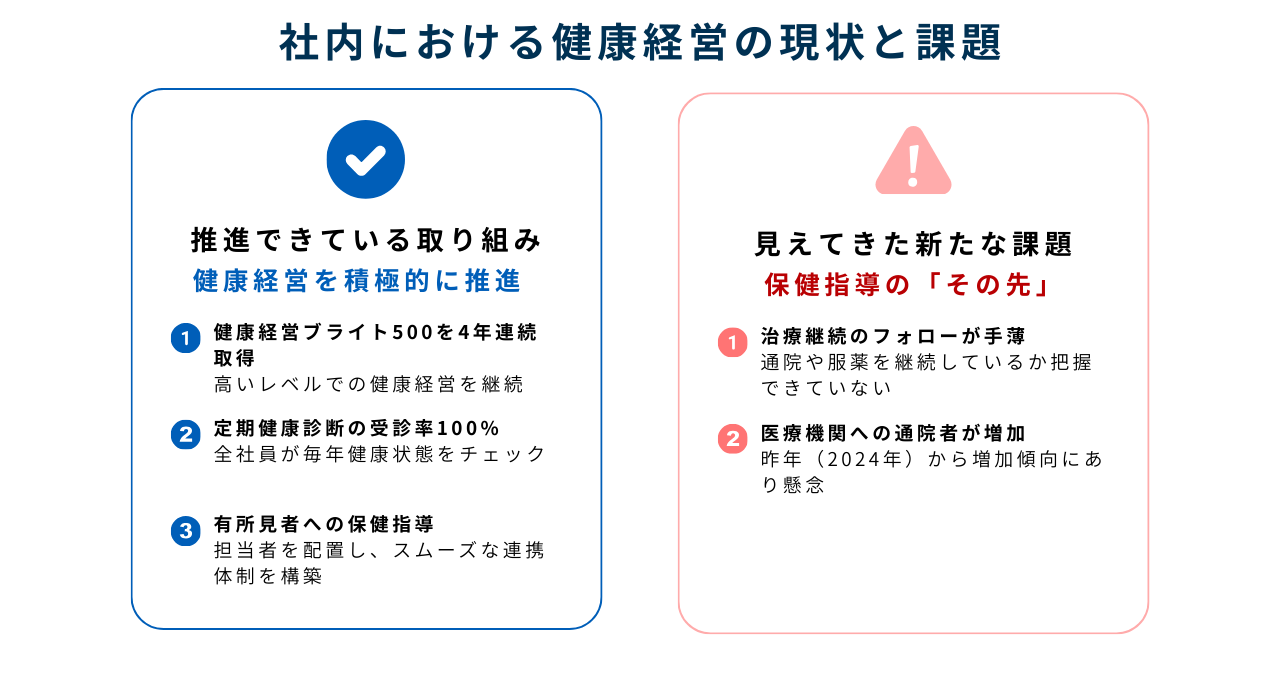

上原氏当社は健康経営を推進していて、健康経営ブライト500を4年連続で取得しています。定期健康診断は全社員が受けていますし、健診で 何らかの問題があった有所見者に保健指導をする取り組みは、担当者も置いて、比較的スムーズにできていました。ただそこから先の「通院や服薬を継続しているか」といったことまでは全然把握できていなくて、フォローが手薄だったんですね。昨年(2024年)は、医療機関に通院する社員が増えたことも気がかりでした。

――社員に血圧が高い方は多いですか。

上原氏お薬を飲んでいる方もかなりいらっしゃいます。服薬している方は比較的年齢が高いですが、最近は若くても定期健康診断で脂質異常を指摘される方が増えています。今後血圧も高くなってくる可能性が高い「高血圧予備軍」だと、危惧しています。

20代後半の男性社員は結婚して子どもができて…と生活環境が激変したこともあって、みるみるうちに10キロ以上太って、脂質も基準値を超えてしまいました。

若い方は健康に無頓着で、体重が増えたり健康診断で異常を指摘されたりしても「若いから大丈夫」「すぐ元に戻せる」などと軽く考えて、放置してしまう方が少なくありません。

健康経営支援パートナーとタッグを組み、社員の血圧測定を実施

――ホウゴ様から健康経営推進のサポートを受けるようになった経緯を教えてください。

上原氏健康経営に一層力を入れるため、沖縄産業保健総合支援センターからホウゴ様のご紹介を受け、2024年9月に健康経営支援パートナー契約を結びました。以来、いろいろなサポートを提案していただいています。弊社のニーズをしっかり捉え、ピンポイントで提案をしてくださるんですね。

また、県の健康対策関連の情報も熟知しておられるので、心強い。自社で沖縄県や関係機関の情報をすべてキャッチするのは大変なので、タイムリーに情報を伝えていただけるのはとても助かります。

――ICT血圧対策ソリューションは、どのような経緯で導入なさったのでしょうか。

上原氏日ごろからホウゴさんと社内の健康課題についていろいろ情報交換する中で、2024年末に「最近、医療機関に通院する人が増えている」と相談したところ、1か月間の血圧測定のモニター導入を提案していただきました。

弊社代表の安慶名にホウゴさんからの提案を伝えると、「すぐやろう!」と。安慶名は健康経営に注力していて、機会あるごとに「現場の安全は社員の健康から」と発信してきました。またご自身も健康に気を配っているので、自己管理の大切さを社員に広げていきたい意向もあったようです。

そこで社員に「自分の健康は自分で守る」と自覚してもらい、健康起因事故の防止につなげるため、高血圧対策から始めてみることにしました。血圧は、沖縄県が重要課題に掲げていますし、数値で見える化できるので社員が実感しやすいですからね。

――どのようにこの取り組みを進めていきましたか。

上原氏弊社は事業所が2か所あり、100名を超える社員の多くが現場に常駐しているため、一斉に実施するのはハードルが高いんですね。ホウゴさんからのアドバイスにしたがって、まず、限られた人数を対象にした1か月間のモニター導入からスタートし、効果を観察しながら段階的に進めていくことになりました。

――どのような方を対象にしたのでしょうか。

上原氏本社のみで行うことになり、45 歳以上の内勤社員の中で定期健康診断時の血圧が基準値を超えていた(有所見者)14名にお願いしました。若い方は数値的には問題ない方が多かったので、今回は 45歳以上に絞りました。

まず社員宛の連絡ツール(LINE WORKS)でモニターへの参加を呼び掛けたのですが、応募者が集まらず、数値が気になる方にこちらからお声がけしました。

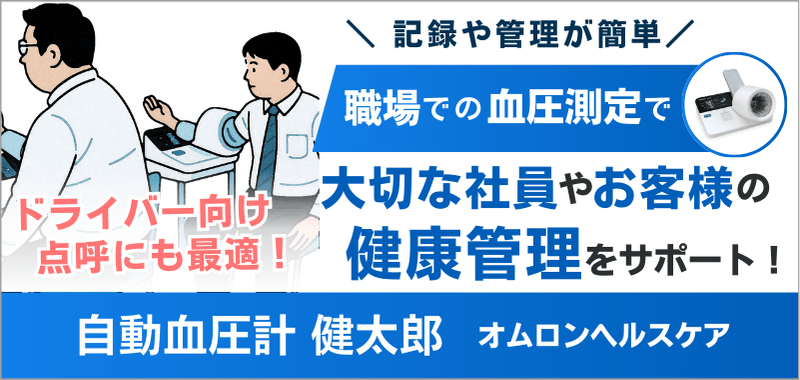

――血圧測定の手順を、教えてください。

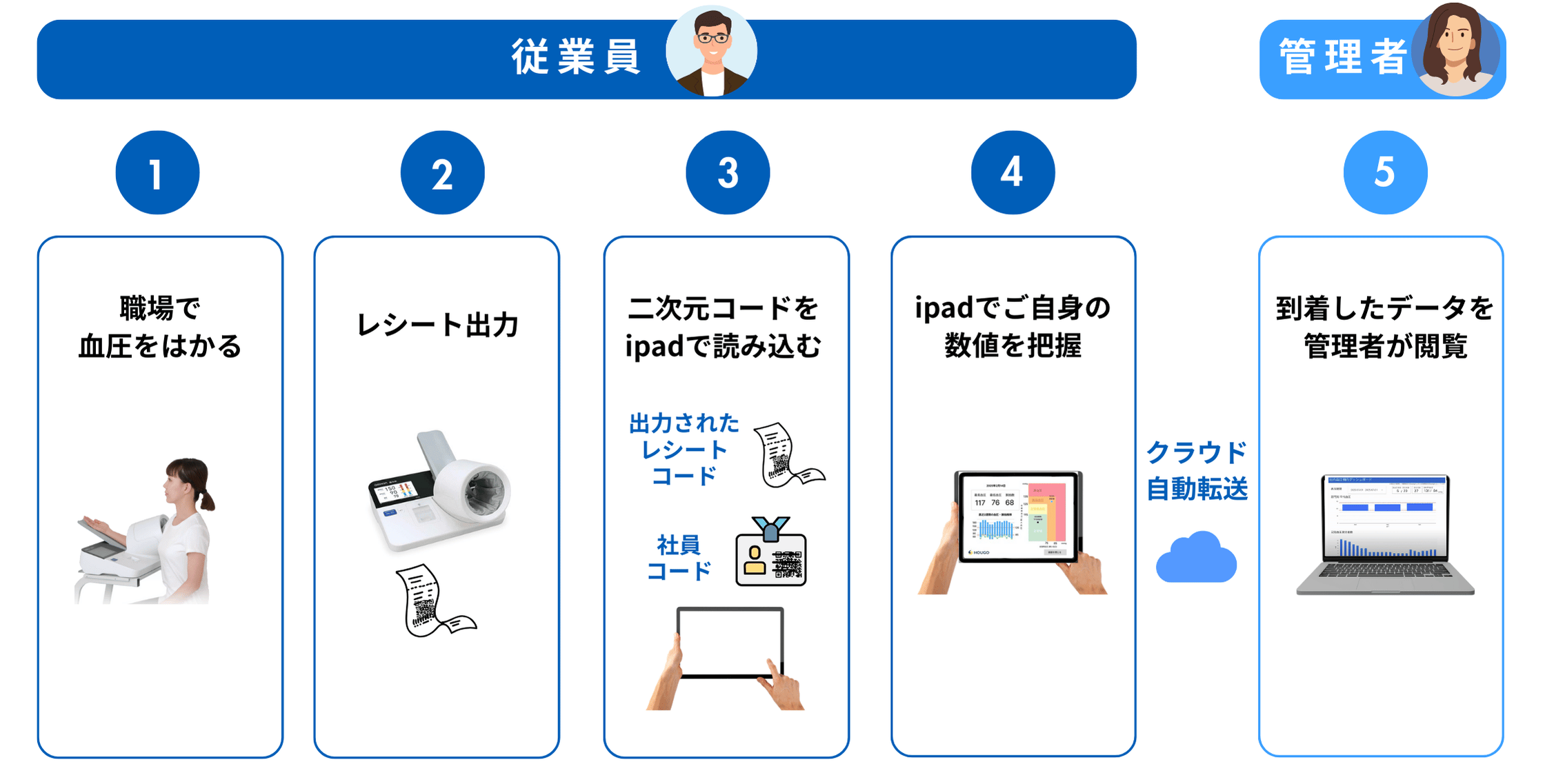

上原氏本社のヘルスルーム内に、通信機能を内蔵した血圧計(オムロン製・健太郎)を設置し、モニター参加者には個⼈認証⽤二次元コード記載カードを発⾏しました。参加者は毎日大体同じ時間帯にヘルスルームに来て、スマホに保存した二次元コードを読み込ませて個人識別をしたあとに血圧を計測します。

測定結果は自動的にクラウド側のシステムに送信・登録され、ホウゴ様がデータを集計・分析します。基準値越えが数回続くなどハイリスクな社員の情報を弊社に提供し、私たちが保健指導や受診勧奨を行う―という流れです。社員の個人識別にはスマホによる二次元コード認証を導入したので、血圧測定を含めて1回にかかる時間は2~3分です。モニター参加者の負担は大きくなかったと思います。

▶︎【業務用】自動血圧計 HBP-9030 健太郎の詳細ページはこちら

――スマホを扱い慣れていない方でも問題なく操作できましたか。

上原氏実は弊社では、すでに全社員のスマホ利用が定着しています。以前はスマホの操作ができない、スマホを持っていない方もいらしたのですが、スマホを使わないと業務がうまく回らないんですね。そこで4年ほど前に、管理本部が中心になってスマホの普及を進めました。スマホができない人に個人レクチャーをしたり、使おうとしない人に必要性を説得したり…苦労しましたが、そのおかげでスマホが普及済みだったことも、今回の取り組みをスムーズに進められた一因かもしれません。

参加者のヘルスリテラシーが向上

――モニター導入をしたことで、どのような効果がありましたか。

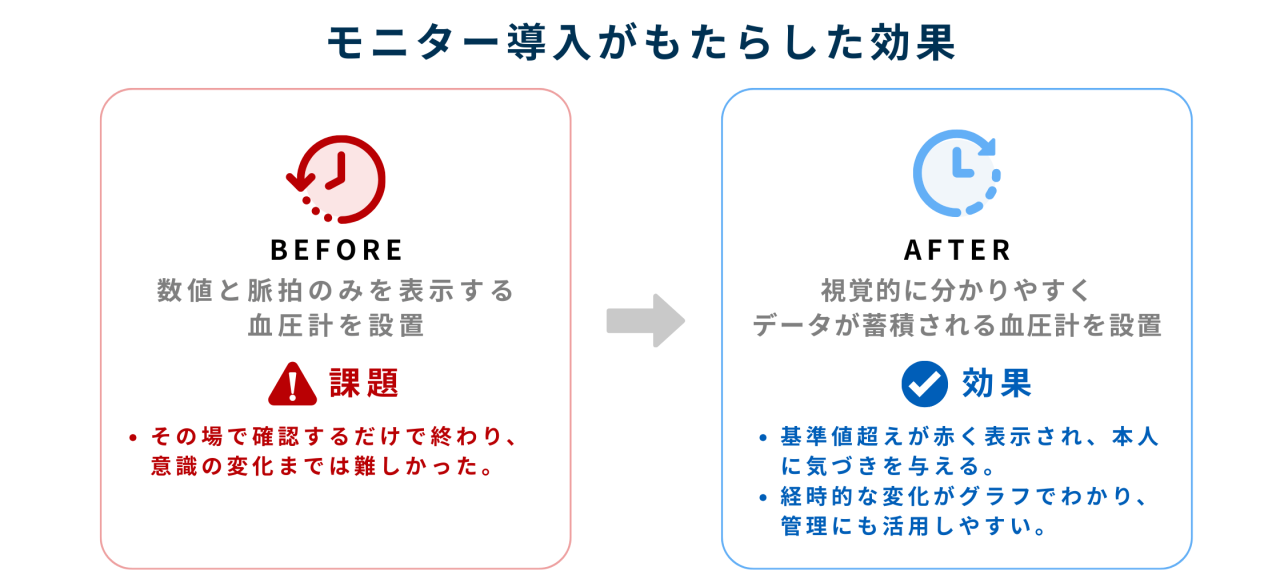

上原氏参加した社員の健康に対する意識は確実に向上したと思います。この取り組みを行う前から各事業所のヘルスルームにオムロンさんの血圧計を設置し、自由に使えるようにしていて、測定に訪れる社員もいたんですね。ただ、血圧の数値と脈拍のみが表示されるタイプの血圧計だったので、その場で確認するだけで終わってしまい、社員の意識を変えるところまでは難しい状況でした。今回設置された血圧計は、基準値を超えると赤く表示されるなど計測者本人の視覚に訴えられるだけでなく、測定値のデータが蓄積されるので経時的な変化をグラフ化することもできます。私たちが管理に活用しやすいのはもちろんですが、本人の意識向上につながりやすかったように思います。

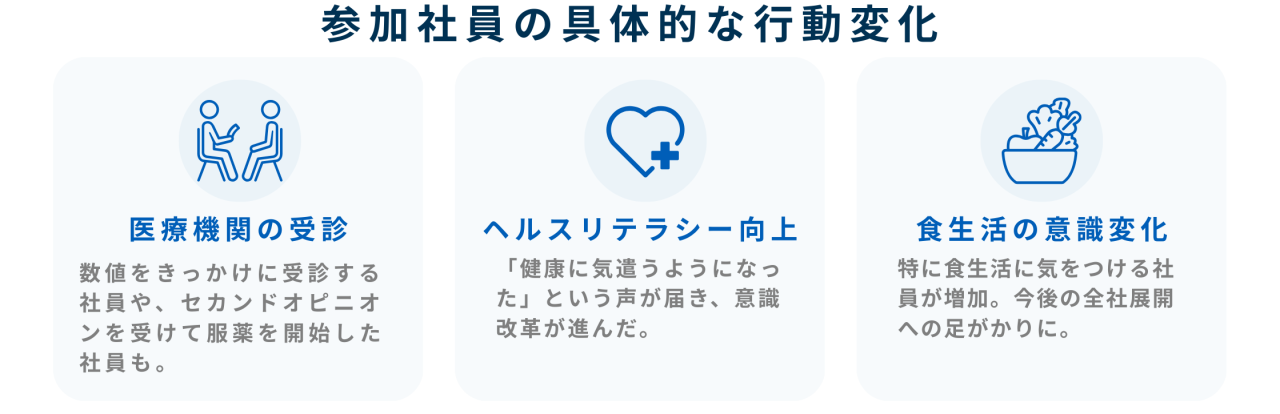

実際、モニター参加を機に医療機関を受診した方もいて、「健康に気遣うようになった」という声も届いています。また、医療機関で服薬は不要と言われていたにもかかわらず、今回の測定で数値が悪化していることがわかり、セカンドオピニオンを受けて服薬を開始した社員もいました。

特に食生活に対する意識は変化し、気をつける社員が増えているので、それだけでもかなりヘルスリテラシーの意識改革は進んだと感じています。こうした動きを全社員に広げていきたいですね。

――社員の健康管理にたずさわる管理本部側の意識も変化したそうですね。

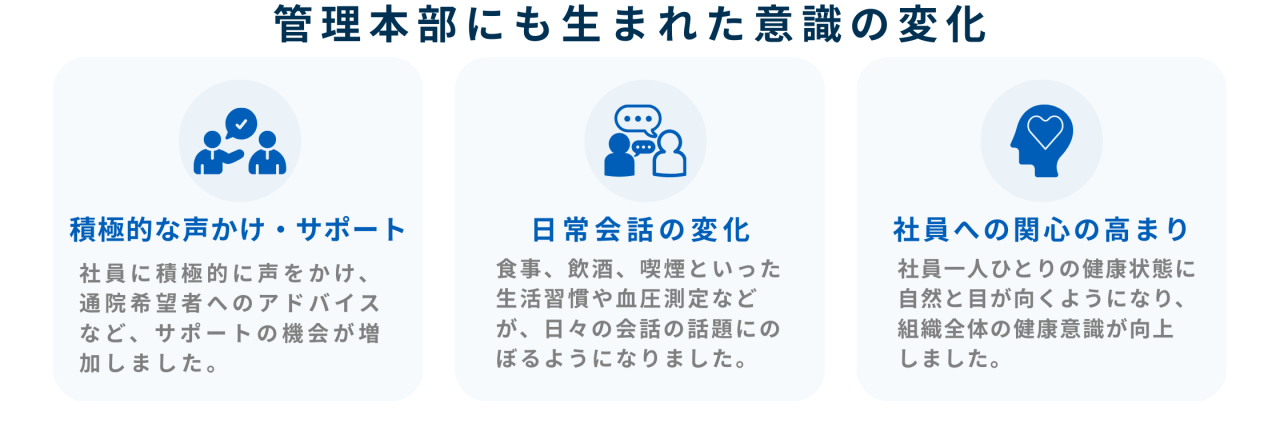

上原氏管理本部全員が社員に積極的に声をかけ、通院を希望する社員にアドバイスをするなどサポートをする機会が増えました。日々会話する中で、食事、飲酒、喫煙といった生活習慣と血圧の関係や、血圧測定、通院などが話題にのぼり、社員の健康に目が向くようになり、嬉しく思っています。

モニター体験者の声

T様(57歳)

「もともと血圧が高めだと自覚はありました。以前、医療機関を受診したこともありますが、病院で血圧を測定するとなぜか低めに出たりして、薬を処方されることはなかったんですね。しかし今回のモニターで血圧が高いと指摘され、自分の血圧がどの程度なのかグラフ化したものも見せてもらえて、わかりやすかったですね。管理本部と相談し、医療機関のセカンドオピニオンを受けてみることにしました。受診の際には会社側が渡してくれた血圧の記録を持参したので、診療もスムーズに進み、医師の勧めで服薬を始めてからは血圧の数値は落ち着いています。自宅でも毎日血圧を計測するようになるなど、健康に対する意識も高まりました。」

Y様(67歳)

「僕は定年後しばらく会社を離れ、業務委託で仕事を再開したので、3~4年間くらい定期健康診断を受けていなかったんですね。今回モニターで久しぶりに血圧を計測してみたら、いきなりレッドゾーン(基準値以上)で、何回計測しても最高血圧が200mmHgとか、かなり高い数値が出てしまった。これまでの健康診断でそんな高い数値を指摘されたことはなかったので、驚きました。管理本部も心配してくれて、勧められるまますぐに医療機関を受診。通院と服薬を続けています。高血圧に気づき、きちんと対策ができて本当に良かった。塩分の摂り過ぎなどに気をつけながら、安心して毎日を過ごしています。」

成功の秘訣は、経営側のバックアップと入念な下準備

――今回成功した要因はどのような点だったと思われますか。

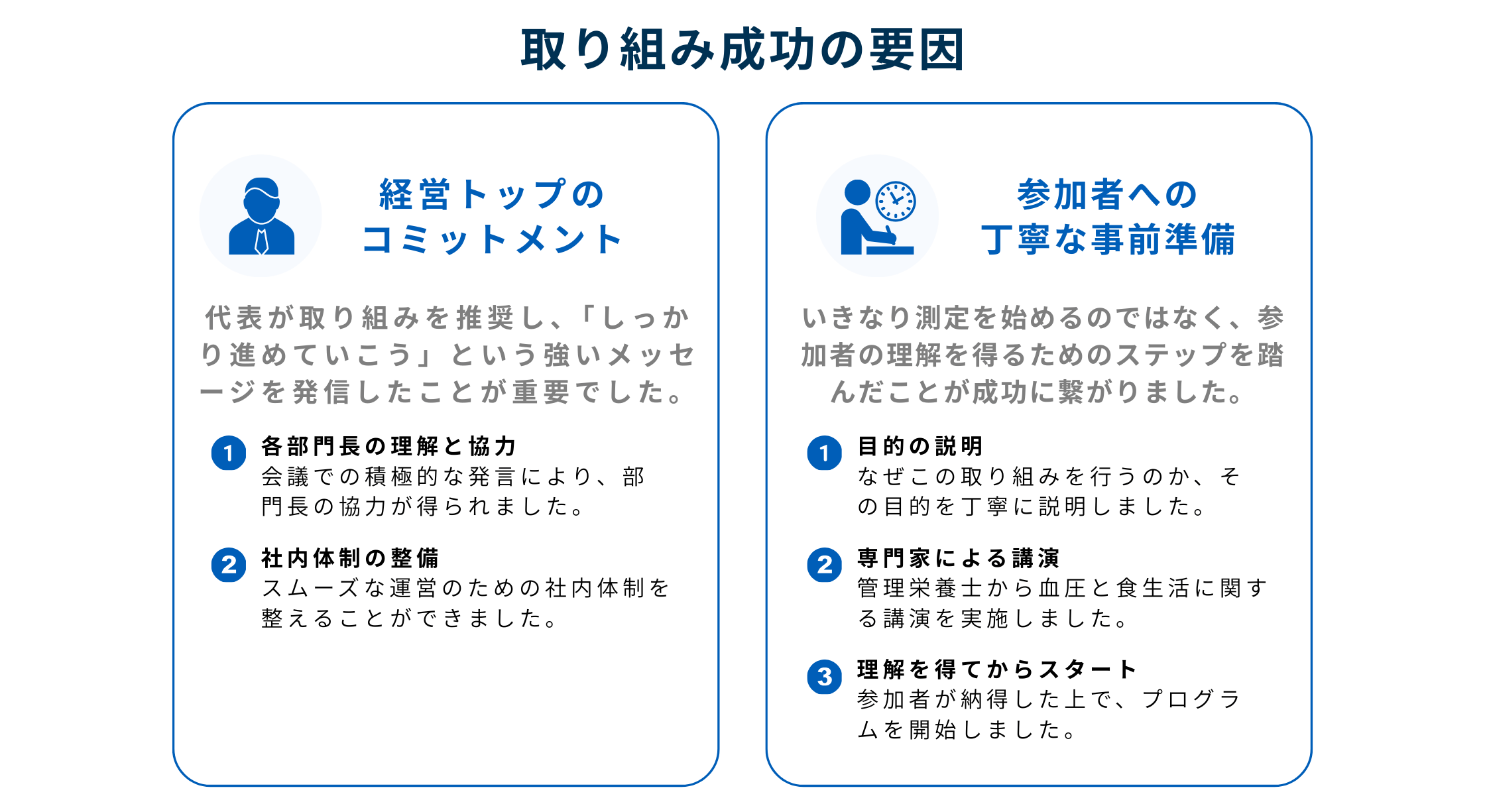

上原氏弊社代表がこの取り組みを推奨し、「しっかり進めていこう」とメッセージを発信したことは、非常に重要でした。会議などでも積極的に発言してくだったおかげで、各部門長の理解や協力が得られ、社内の体制を整えることもできました。

また、いきなり「血圧を測定しましょう」ではなく、まず、モニター参加者にこの取り組みを行う目的を説明し、ホウゴさんの連携しているトータルウェルネスプロジェクトオキナワの管理栄養士さんに、血圧と食生活について講演もしていただきました。

参加者にきちんと理解してもらった上で始めたことは、非常に大きかったと思います。

――今回のご経験を踏まえ、健康経営を推進したいと考えている企業に、アドバイスをお願いします。

上原氏私たちは当初何をすればいいのか全くわからない状態からスタートしました。さまざまなセミナーに参加し、血圧の講演会や食生活のサポートなど他社様の事例を見聞きする中で、自社に合うものを少しずつ取り入れて実行してきたんですね。

ホウゴさんはさまざまな事例を把握しておられるので、私たちもそういった情報も教えていただいて、活用しています。他社の成功事例はどんどん真似をしていただきたいですね。

――今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

上原氏今回の血圧測定は本社のみの実施でしたが、うるま市にある事業所(環境事業本部)も社員の平均年齢が高く、血圧が基準値以上の方が数多くいらっしゃいます。今後、こうした取り組みを進めていければと思います。

特に環境事業本部は建設業で言う「下請け」になるので、元請け企業にご迷惑をかけないように、社員の健康教育を徹底していきたいと考えています。

「もともと血圧が高めだと自覚はありました。以前、医療機関を受診したこともありますが、病院で血圧を測定するとなぜか低めに出たりして、薬を処方されることはなかったんですね。しかし今回のモニターで血圧が高いと指摘され、自分の血圧がどの程度なのかグラフ化したものも見せてもらえて、わかりやすかったですね。管理本部と相談し、医療機関のセカンドオピニオンを受けてみることにしました。受診の際には会社側が渡してくれた血圧の記録を持参したので、診療もスムーズに進み、医師の勧めで服薬を始めてからは血圧の数値は落ち着いています。自宅でも毎日血圧を計測するようになるなど、健康に対する意識も高まりました。」

「もともと血圧が高めだと自覚はありました。以前、医療機関を受診したこともありますが、病院で血圧を測定するとなぜか低めに出たりして、薬を処方されることはなかったんですね。しかし今回のモニターで血圧が高いと指摘され、自分の血圧がどの程度なのかグラフ化したものも見せてもらえて、わかりやすかったですね。管理本部と相談し、医療機関のセカンドオピニオンを受けてみることにしました。受診の際には会社側が渡してくれた血圧の記録を持参したので、診療もスムーズに進み、医師の勧めで服薬を始めてからは血圧の数値は落ち着いています。自宅でも毎日血圧を計測するようになるなど、健康に対する意識も高まりました。」